Das Turnier hat noch nicht richtig begonnen, da ist das Spiel schon vorbei.

Euro 2016, am Rheinufer in Köln.

Flucht 2.0 in Berlin

Irgendwie musste es ja so kommen. Zugegeben, die Fahrt nach Berlin zur Preisvererleihung des Sonderpreises für Projekte zur kulturellen Teilhabe geflüchteter Menschen war lustig und kurzweilig. Was nicht zuletzt an den Dortmunder Fans lag, die am gleichen Samstag zum DFB-Pokalendspiel anreisten. Aber wie Dortmund halt leider und einmal mehr wieder nur Zweiter wurde, so konnte auch das Ingelheimer Flüchtlingsprojekt Flucht 2.0 – An Odyssey to Peace keinen der ersten drei Siegerplätze erringen. Aber immerhin: von 150 vorgeschlagenen unter den zehn nominierten Projekten zu landen, das ist doch bedeutend mehr als ein bloßer Achtungserfolg! Zumal das Projekt, das im vergangenen November in Ingelheim mehr als 3000 Besucher gesehen hatten, mit Abstand das kleinste unter den nominierten Projekten war. Da durfte man also schon mal stolz sein. Und bei soviel Aufmerksamkeit waren das die Teilnehmer dann auch.

Ach ja: gewonnen haben übrigens die Projekte Banda Internationale aus Dresden und Kino Asyl aus München. Der dritte Erstplatzierte kommt, man ahnt es schon, aus Berlin: Multaka, ein Projekt der Staatlichen Museen zu Berlin.

Mehr lesen

Flucht 2.0 – An Odyssey to Peace

Terror incognitus

Der Londoner Fotograf Ed Clark hat sich in seinen Bildern wiederholt mit den Machtsystemen beschäftigt, in und unter denen wir leben. In seiner neusten Arbeit Negative Publicity, Artefacts of Extraordinary Rendition, die Teil der Ausstellung Terror incognitus ist, die derzeit in Mannheimer Galerie Zephyr zu sehen ist, untersucht er das System der Entführung und Festsetzung von Menschen durch den amerikanischen Geheimdienst.

Clarks Ziel ist, nach eigenem Bekunden, „eine Art visuelle Geschichtsschreibung“. Zugleich thematisieren die Bilder aber auch ein grundsätzliches Problem der Referenzialität. Als Terra incognita galten einst jene Landmassen oder Gebiete, die noch nicht kartografiert oder beschrieben waren. Desgleichen definiert auch Terror incognitus das Ziel, das, was verschwiegen wird, kenntlich zu machen. Aber während man Landmassen entdecken und betreten kann, ist der Referent von Clarks Bildern das Geheimnis. Terror incognitus und insbesondere Negative Publicity zeigen, wie das Handbuch zur Ausstellung schreibt, „Orte, an die gemeinhin kein Hinkommen ist“. „Verbindliches Element der dargestellten Orte und Ereignisse sind“, so Clark, „vor allem Geheimnisse, denn dieser Teil der Geschichte fand im Wesentlichen im Geheimen statt.“

Clark bezeichnet seine Bilder denn auch als bloße „Spuren der Abwesenheit“ und „Artefakte der Recherche“. Und weil die Bilder strenggenommen das gerade nicht zeigen können, was sie zeigen sollen, muss Clark alles auf den Betrachter setzen: „Betrachten Sie die die Bilder und sie zeigen nichts. Blicken Sie hinein und sie sind mit Bedeutung geladen.“ Diese Bedeutung generiert sich aber im Wesentlichen aus dem Paratext, der den Bildern zur Unterstützung beigegeben ist und dem sie sich letztendlich auch verdanken: „Gefunden habe ich diese Orte schließlich, weil ich mit einem Rechercheur zusammenarbeite, Crofton Black. Der wiederum war tätig für Anwälte einiger Terrorverdächtigten, die in andere Länder verbracht wurden. Sein Job war teils forensischer Natur. Er verfolgte den langen Rattenschwanz der Bürokratie, wertete Rechnungen, Flugpläne und andere Dokumente aus, die zeigten welche Firmen, welche Flughäfen, welche Immobilien daran beteiligt waren. Die Bürokratie sozusagen als Achillesferse des Systems. Mit Ihrer Hilfe konnte man schließlich den Verhör- und Folterzentren auf die Spur kommen.“

Bei seinem Versuch, das Verborgene abzubilden, betreibt Clark letztlich ein Verfahren, das die Kunsthistoriker Wolfram Pichler und Ralph Ubl als „inversives Wiedererkennen“ bezeichnet haben. Dabei handelt es sich um die Übertragung einer am Bildobjekt gewonnen Erkenntnis auf den Referenten, wobei mit der Übertragung ein Anspruch auf Richtigkeit und Wahrheit verbunden ist. Dass dieser Anspruch, „Zeugnisakt“ zu sein, nicht zu halten ist, dessen ist sich auch Clark bewusst: „Die tatsächliche Geschichte – sofern sie überhaupt vollständig erkannt werden kann – kann einfach durch Leugnen und Heimlichtuerei verborgen werden. Dieses Werk kann vielleicht Teil eines zukünftigen Diskurses und zukünftiger Geschichte sein: als Protokoll negativer Beweise – sowie als Dokument einer nicht vorhandenen Öffentlichkeit.“

Terror incognitus

Zephyr | Raum für Fotografie, Mannheim

31.1.2016 – 29.5.2016

Bildquelle

Zephyr | Raum für Fotografie

Bauchredner I

Es muss eine ausgelassene, fröhliche Geburtstagsparty gewesen sein. Überall im Raum verteilt stehen halb ausgetrunkene Limonadenflaschen und Gläser, auf dem Boden liegen verstreut allerlei Dinge. Jetzt aber ist die Szene merkwürdig statisch und unbewegt. Um eine Bauchrednerin und ihre Puppe herum steht eine Gruppe von Kindern, die deren Vorführung folgt.

Man hat Jeff Walls A ventriloquist at a birthday party in October 1947 als „Metapher für den Schaffensprozess“ verstanden. Was in Szene gesetzt ist, ist aber nicht nur der Künstler und sein Kunstprodukt, sondern auch das Publikum, für das der Schaffensprozess erfolgt. Die Verhältnisse zwischen Künstler, Kunstprodukt und Publikum werden in Walls Bild in mehrfacher Hinsicht problematisiert.

Da ist zunächst das Verhältnis zwischen dem Künstler und seinem Kunstprodukt, also zwischen Bauchrednerin und Puppe. Nicht nur der Akt der Produktion selbst ist offensichtlich. Auch das, was in der Puppe als Kunstwerk hervorgebracht wird, ist auffällig bizarr und ein Flickwerk aus zusammenhanglosen Teilen. Dem Akt der Hervorbringung und dem Produkt ist die Künstlichkeit buchstäblich ins Gesicht geschrieben ist.

Da ist zunächst das Verhältnis zwischen dem Künstler und seinem Kunstprodukt, also zwischen Bauchrednerin und Puppe. Nicht nur der Akt der Produktion selbst ist offensichtlich. Auch das, was in der Puppe als Kunstwerk hervorgebracht wird, ist auffällig bizarr und ein Flickwerk aus zusammenhanglosen Teilen. Dem Akt der Hervorbringung und dem Produkt ist die Künstlichkeit buchstäblich ins Gesicht geschrieben ist.

Nicht minder problematisch ist das Verhältnis zwischen Künstler / Kunstprodukt und Publikum. Wall selbst äußert, dass die Puppe mit ihrem gespenstischen Grinsen „an der Grenze der Eignung für Kinder“ sei. Die Aufführung der Bauchrednerin geht denn auch augenscheinlich am kindlichen Publikum vorbei. Zwar sind sämtliche Kinder der Aufführung zugewandt, ihre Gesichter aber sind weder zweifelnd noch fragend, weder beunruhigt noch betroffen. Links gar steht ein Junge aufrecht und die Hände hinter dem Rücken verschränkt an die Wand gelehnt: die Distanz, die er zu der Vorführung einnimmt, ist unverkennbar.

Fast scheint es, als würde Kunst hier als eine Form der Täuschung dargestellt, auf die nicht einmal mehr Kinder wirklich hereinfallen. Aber wie steht es mit dem Betrachter, der vor dem Bild steht? Fällt er noch auf das Bild herein?

Augenscheinlich ist, dass die Inszenierung, die das Bild zeigt, für den vor dem Bild stehenden Betrachter in Szene gesetzt ist. Bauchrednerin, Puppe und Kinder sind so platziert, dass zwischen den beiden Kindergruppen links und rechts eine Lücke entsteht, durch die der Betrachter das Schauspiel, das die Bauchrednerin aufführt, ungehindert betrachten kann. Walls Fotografie ähnelt einer Guckkastenbühne, die in ihrer zentralperspektivischen Ausrichtung die Aufmerksamkeit des Betrachters auf das in ihr gezeigte fokussiert. Diese Fokussierung wird dadurch verstärkt, dass Walls Bild wie eine Guckkastenbühne bis auf die Seite zum Betrachter hin nach allen Seiten begrenzt und abgeschlossen ist. Das Bild gibt keinerlei Auskunft darüber, was sich außerhalb des Raumes befindet. Die beiden winzigen, an der Stirnwand des Raumes befindlichen und eigentümlich randständigen Fenster aus Ornamentglas lassen ebenso wenig wie das Fenster auf der rechten Seite, dessen Vorhang zugezogen ist, den Blick nach außen zu. Und auch in der Vertikalen ist der Blick stark eingeschränkt: die bunten Luftballons stoßen hart an die Decke.

Die zentralperspektivische Ausrichtung, die durch das Prinzip der Guckkastenbühne ins Spiel kommt, ist allerdings gestört. Es ist nicht nur die Fülle der Details, die in Jeff Walls A ventriloquist at a birthday party in October 1947 die Fokussierung auf die Bauchrednerin und ihre Puppe stört. Auch der Raum selbst, den das Bild zeigt, ist merkwürdig verzerrt. Für den Betrachter des Bildes hat dies gravierende Folgen. Denn mit der Zentralperspektive wird auch seine Souveränität in Frage gestellt.

Auge in Auge

Gibt es eine Wahrheit der Fotografie? Wenige haben sich an dieser Frage so intensiv abgearbeitet wie Roland Barthes.

Barthes träumte von einem bedeutungslosen und unschuldigen Reich der Zeichen, das nicht nur den unmittelbaren Bezug zum Realen bewahrt, indem es den gesellschaftlich und historisch codierten Sprachen entzogen ist, sondern das auch, indem es in die sprachlichen Ordnungen hineinragt, diese überschreiten und außer Kraft setzen sollte. Er träumte davon in seinem Buch über Japan und dem Haiku, jener traditionellen japanischen Gedichtform, in der jedwede Referenz aufgehoben ist. Er träumte davon in Die Lust am Text, in der die „Wollust“ der Lektüre die symbolischen Ordnungen erschüttert und überschreitet. Und er träumte davon in seiner vielfältigen Beschäftigung mit der Fotografie, in der er von seinen frühen Texten bis zu Die helle Kammer eine „Botschaft ohne Code“ verwirklicht sah.

Kennzeichnend für ein Gemälde oder eine Zeichnung ist, so Barthes, ein Stil, der zwischen Wirklichkeit und Abbildung vermittelt. Durch die Art der Bearbeitung wird in der Reproduktion das Dargestellte immer schon mit einem zusätzlichen Sinn aufgeladen. Anders die Fotografie. Beim fotografischen Bild erkennt Barthes eine Dimension, in der die Konnotation zunächst keine Rolle spielt. Die Fotografie ist reines Denotat, „ein buchstäbliches Analogon des Wirklichen“ und befindet sich damit quasi in einem Nullzustand der Bedeutung. Der Grund dafür ist laut Barthes in dem für die Fotografie spezifischen chemisch-physikalischen Herstellungsprozess zu sehen. Barthes schließt damit an Theorien an, die sich bereits in der Frühzeit der Fotografiegeschichte finden, etwa in Talbots The Pencil of Nature, in dem der Zeichenstift der Natur ohne Zutun des Fotografen das fotografische Bild erzeugt.

Dem Mythenkritiker Barthes ist indes nicht entgangen, dass gerade diese Eigentümlichkeit der Fotografie, reine Denotation zu sein, ihrer Naturalisierung für politische und ideologische Zwecke Vorschub leistet. Indem sie als quasi natürliches Zeichen gegen jeden kritischen Zugriff immun sind, sind Fotografien prädestiniert für Verwendungen jedlicher Art: sie scheinen auch dann noch natürlich zu sein, wenn ihre Denotation schon längst von Konnotationen überlagert ist. Barthes beschreibt diese Überformung am Beispiel des Umgangs mit einem veröffentlichten Porträt von sich: „eine ausgezeichnete Photographin machte einmal von mir ein Bild, auf dem ich die Trauer über einen Todesfall abzulesen glaubte, der sich kurz zuvor ereignet hatte: dieses eine Mal gab mich die PHOTOGRAPHIE mir selbst zurück; wenig später fand ich jedoch das gleiche Photo auf dem Umschlag einer Schmähschrift wieder; durch die Arglist des Drucks war mir nichts als ein schreckliches veräußerlichtes Gesicht geblieben, finster und schroff wie das Bild, das die Autoren des Buchs von meiner Sprache vorzeigen wollten.“ Die Unausweichlichkeit der Überformung und Einordnung in andere Zeichenordnungen mag im Übrigen auch der Grund dafür sein, dass man das Bild der Mutter, an dem sich Barthes‘ Bemerkung zur Photographie entfaltet, in Die helle Kammer vergeblich sucht.

Gegen Barthes‘ Anspruch auf eine immanente Bedeutung und Wahrhaftigkeit des fotografischen Bildes, der im Bild die unvermittelte, von der Kultur nicht berührte Kopie der Wirklichkeit sieht, lässt sich allerdings einwenden, dass es die Kultur ist, die den Apparat, mit dem fotografische Bilder aufgezeichnet werden, hervorgebracht hat. Vilém Flusser hat mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass das fotografische Abbilden die Erfüllung eines kulturell vorgegebenen Programms ist. Mit Flusser ließe sich sagen, dass es keine Aufzeichnung außerhalt der Regeln des Programms gibt. Die Optik des Fotoapparats, die die Zentralperspektive durchsetzt, wie auch die Chemie des Films oder die Algorithmen digitaler Techniken codieren den Aufzeichnungsvorgang lückenlos und von Anfang an.

Möglicherweise hat Barthes um des Traums von der reinen Denotation in der Fotografie willen in Die helle Kammer gerade dem Fotografen, also dem Akteur, der das fotografische Bild macht, so wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die Begründung dafür fällt merkwürdig knapp und etwas abfällig aus: „Zu einer dieser Tätigkeiten hatte ich keinen Zugang, und ich brauchte sie gar nicht zu befragen: ich bin kein Photograph, nicht einmal Amateurphotograph; dafür habe ich zu wenig Geduld: ich muß auf der Stelle sehen können, was ich gemacht habe (Polaroid?Amüsant, doch enttäuschend, außer wenn ein großer Photograph sich damit abgibt). Ich konnte annehmen, daß das Gefühl des operator (und demnach das Wesen der PHOTOGRAPHIE im Sinne des PHOTOGRAPHEN) in irgendeiner Beziehung steht zu dem »kleinen Loch« (stenopäischer Apparat), durch welches er das, was er »einfangen« (überraschen) möchte, besieht, begrenzt, einrahmt und ins Bild bringt.“

Da Barthes auf die „chemische Natur“, die er an anderer Stelle in Die helle Kammer als Bedingung der Möglichkeit der Fotografie exponiert, reines Denotat zu sein, nicht verzichten kann, entzieht er diese mit einem wenig überzeugenden Argument dem Bereich des Operator und schlägt sie einem der beiden ihm verfügbaren Erfahrungsbereiche zu, dem Spectator, also dem Betrachter: „Mir schien, daß die PHOTOGRAPHIE des spectator ihrem Wesen nach auf die, wenn man so sagen kann, chemische Enthüllung des Gegenstands zurückging (dessen Strahlen mit Verzögerung zu mir gelangen), und daß die PHOTOGRAPHIE des operator im Gegensatz dazu durch das von der Verschlußöffnung der camera obscura ausgeschnittene Bild bedingt war.“

Literatur

Roland Barthes: Auge in Auge. Kleine Schriften zur Photographie

Herausgegeben von Peter Geimer und Bernd Stiegler

Medusa

Man kann das Fotografieren verstehen als als perspektivisch-apparative Zurichtung der Wirklichkeit auf einen einzigen Blickpunkt: den des Fotografierenden.

Dem Blick des Fotografierenden steht aber allzu oft der Blick eines Anderen entgegen. In diesem Blick, der unseren eigenen durchkreuzt, werden wir gewahr, dass auch wir angeschaut werden und Objekt sind.

Aufnehmen | Teilen

In einem kurzen Text für den Le Nouvel Observateur notiert Roland Barthes Ende der 1970er Jahre:

„Noch einmal (obwohl der Nachmittag grau und kalt ist, fast düster) photographiert ein altersloser Japaner den Hintergrund der Place de la Concorde, mit Blick auf die fernen und neutralen Dächer des Grand Palais (eigentlich ist da nicht viel zu sehen). Frage: Betrachten die Japaner manchmal, und im Verlauf welcher Riten, die Photographien, die man sie unaufhörlich aufnehmen sieht? Man ahnt, daß es der Akt ist, der sie begeistert, nicht so sehr das Produkt. Worin sie vielleicht sehr modern sind: das Bild verschwinden zu lassen zugunsten der Aufnahme.“

In diesem Aufnehmen, in dem das Bild und damit die Repräsentation unwichtig wird, ist bereits der heutige Konnex von Aufnehmen und Teilen angelegt. Im Selfie ist dem Aufnehmen als unverzcihtbarer Teil das Zeigen und Teilen an die Seite gestellt.

Flucht 2.0

Was bewegt Menschen, ihre Heimat zu verlassen und eine lange, beschwerliche und gefährliche Flucht zu wagen? In der Ausstellung „Flucht 2.0 – An Odyssey To Peace“ erzählen sieben Flüchtlinge aus Eritrea, Syrien und Pakistan von Krieg, Unterdrückung und Verfolgung, denen sie in ihren Heimat ausgesetzt waren. Und von den Hoffnungen, die sie mit Deutschland verbinden.

Zu sehen sind Videos und Handybildern, die auf ihrer Flucht entstanden, Interviews, in denen die sieben Flüchtlinge von den Gründen für ihre Flucht und dem oft mehrere Monate langen Weg nach Deutschland erzählen, und Dinge, die auf ihrer Flucht für sie von besonderer Bedeutung waren: ein Geldschein, der nach der Heimat riecht, die man verlassen musste, ein unscheinbares Kreuz, ein kleines Gebetsbuch.

Die Beweggründe und Umstände der Flucht sind dabei in der Ausstellung, die in sechs thematische Stationen aufgeteilt ist, auf eindringliche Weise unmittelbar erfahrbar. So sieht sich der Besucher gleich zu Beginn im Raum „Aufbruch“ in die Zerstörungen und Trümmer eines Krieges versetzt.

Und die Interviews, in denen die Flüchtlinge von den Lagern und Gefängnissen erzählen, in denen sie bei ihrer Flucht immer wieder festgehalten und mißhandelt wurden, werden in einer niedrigen und engen, aus altem Holz und Plastikplanen gezimmerten Hütte gezeigt. Im größten Ausstellungsraum schließlich, der die Überfahrt über das Mittelmeer zum Thema hat, liegt ein Boot: auseinandergebrochen in zwei Teile.

Die Ausstellung erzählt aber auch vom Ankommen: vom Gefühl fremd und ohne Halt zu sein und nicht wahr genommen zu werden. Und von den Hoffnungen und Wünschen, die die sieben Flüchtlinge haben.

Flucht 2.0 – An Odyssey To Peace

Im ehemaligen Möbelhaus Schwab

Ingelheim, Bahnhofstraße 79

1.11.2015-29.11.2015, Mo-Fr 11:00-19:00 Uhr, Sa/So 11:00-18:00 Uhr

Odradek

Odradek, Taboritská 8, Prag, 18. Juli 1994 ist nach Jeff Wall das zweite einer zwanglosen Serie von Fotografien, die Literatur zum Gegenstand haben. Die Fotografie nimmt Bezug auf Kafkas Erzählung Die Sorge des Hausvaters, die 1919 entstand. Jeff Wall notiert zu seinem Bild: „Kafka’s story‘ Troubles of a Housholder‘ tells of the existence of Odradek, a small wooden object that is also a living being of some kind. I imagined that Odradek was still living somewhere in the city, and that if I went there, I would be able to catch a glimpse of him under a staircase, as described in the story.“

Wall unterstellt in dieser kurzen Erläuterung, dass sowohl Kafkas Erzählung Die Sorge des Hausvaters als auch seine Fotografie Odradek, Taboritská 8, Prag, 18. Juli 1994 Wirklichkeit abbilden. Wenn Odradek, wie Kafkas Erzählung nahelegt, nicht sterblich ist, dann muss er immer noch irgendwo in Prag leben und dann kann man auch einen Blick von ihm erhaschen, sprich: ihn fotografieren.

Wall unterstellt in dieser kurzen Erläuterung, dass sowohl Kafkas Erzählung Die Sorge des Hausvaters als auch seine Fotografie Odradek, Taboritská 8, Prag, 18. Juli 1994 Wirklichkeit abbilden. Wenn Odradek, wie Kafkas Erzählung nahelegt, nicht sterblich ist, dann muss er immer noch irgendwo in Prag leben und dann kann man auch einen Blick von ihm erhaschen, sprich: ihn fotografieren.

Der Titel von Jeff Walls Fotografie spinnt dieses Spiel fort, indem er steckbriefartig Gegenstand, Ort und Zeitpunkt der Aufnahme benennt und dadurch vorgibt, die Fotografie habe einen dokumentarischen Charakter. Nun ist dem, der Kafkas Erzählung kennt, allerdings bekannt, dass Odradek eine fiktive Figur eines literarischen Textes ist. Die Lektüreanweisung, die der Titel als Paratext einem solchen Betrachter gibt, ist also erkennbar widersprüchlich, nimmt der Titel doch zugleich Bezug auf einen realen Ort und eine fiktive Figur. Wer die Erzählung Kafkas kennt und die Figur Odradek einzuordnen vermag, steht also vor dem Problem, wie die Fotografie Odradek, Taboritská 8, Prag, 18. Juli 1994 zu verstehen ist.

Gleichwohl ist es gerade der im Titel genannte und auf einen fiktionalen Text referenzierende Eigenname Odradek, der aus dem Bild mehr macht als eine nur atmosphärisch dichte Darstellung einer jungen Frau, die in einem halb verfallenen, dunklen Hausflur eine Treppe heruntergeht. Der Name Odradek erst setzt nämlich jene Suche bei der Betrachtung des Bildes in Gang, die in Kafkas Erzählung begonnen wurde und die der Bestimmung Odradeks gilt.

Diese Suche nach dem im Titel bezeichneten Gegenstand bleibt indes sowohl in Kafkas Erzählung wie auch in Jeff Walls Fotografie ergebnislos. Denn ebenso wie der Hausvater in Kafkas Erzählung mit seinen metonymischen Verschiebungen, modalisierten Vermutungen und Formulierungen im negierten Irrealis vergeblich versucht, Odradek sprachlich zu fassen, so ist auch in der Fotografie Jeff Walls Odradek nicht auszumachen. Zwar fällt zwischen der Treppe und dem Pfeiler etwas ins Auge, das sich unmerklich vom dunklen Hintergrund abhebt. Dieses etwas kann aber nicht mit Bestimmtheit als jene Spule ausgemacht werden, als die Odradek in Die Sorge des Hausvaters beschrieben wird.

Die Ergebnislosigkeit der Suche stellt die Behauptung des Titels in Frage, die Fotografie zeige Odradek. Der Titel formuliert einen dokumentarischen Anspruch, den die Fotografie eben weil sie ihren eigentlichen Gegenstand nicht repräsentieren auch nicht einlösen kann. Walls Fotografie kann Odradek ebenso wenig bedeuten / zeigen, wie der Hausvater in Kafkas Erzählung das „Wesen“ bestimmen kann, das zwar „in seiner Art abgeschlossen“, aber „sinnlos“ erscheint. Es ist diese Abwesenheit und Unbestimmbarkeit, die Kafkas Erzählung und Walls Fotografie gemeinsam ist.

Was Wall in seiner Fotografie und ausgehend von Franz Kafkas Erzählung Die Sorge des Hausvaters verhandelt und unterminiert, ist letzten Endes die Auffassung, Fotografie bilde per se Wirklichkeit ab. Wall formuliert in Odradek, Taboritská 8, Prag, 18. Juli 1994 eine Kritik der Repräsentation. In einem Interview mit Arielle Pélenc äußert er sich zu dieser Kritik der Repräsentation wie folgt: „Die Behauptung, dass es eine notwendige Beziehung zwischen der Darstellung und dem Dargestellten gibt, impliziert, dass der Referent als der Darstellung vorausgehend gedacht wird. Auf dieser Annahme gründet jegliche Legitimation von Repräsentation. Eine Kritik der Repräsentation weist demgegenüber darauf hin, dass Repräsentation sich genau dann ereignet, wenn jemand glaubt, dass eine Darstellung ihrem Gegenstand adäquat entspricht, was aber aus Sicht einer Kritik der Repräsentation entweder eine Selbsttäuschung oder eine Täuschung anderer ist.“

Repräsentation: das ist für Jeff Wall ein Akt der Konstruktion und der Selbsttäuschung. Die künstlerische Praxis, die Jeff Wall ausgehend von dieser Kritik der Repräsentation anstrebte, ist bekanntlich jene inszenierte Fotografie, deren Ergebnis auch Odradek, Taboritská 8, Prag, 18. Juli 1994 ist.

Literatur

Correspondence, 1996. Interview by Arielle Pélenc. In: Jeff Wall, The Complete Edition

Bodenlos

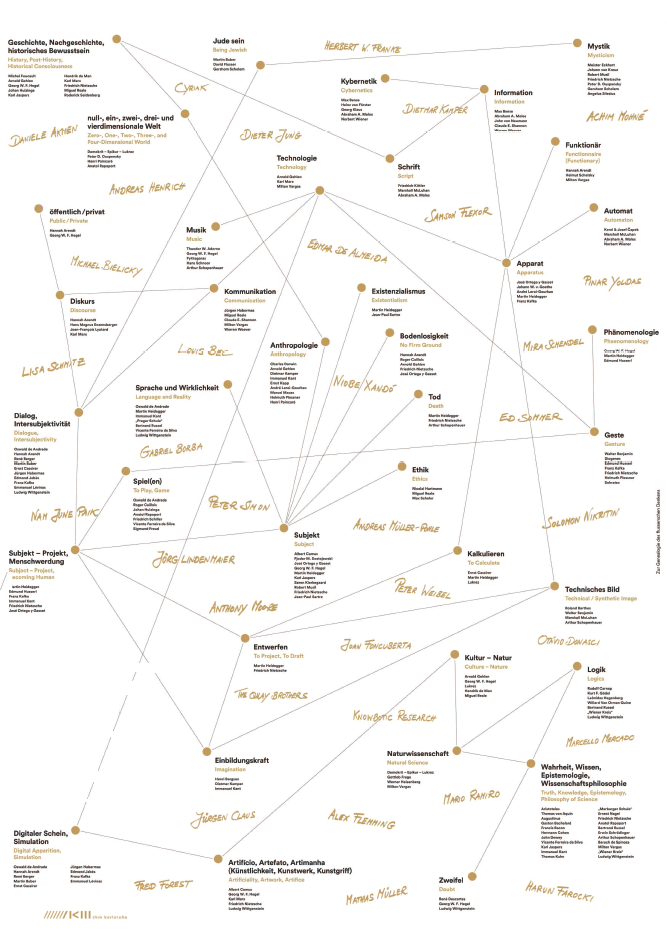

Bodenlos. Vilém Flusser und die Künste gleicht weniger einem Parcours, einer festgelegten Strecke, denn einem Netzwerk, das mehrere Zugänge hat und das man auf unterschiedlichen Wegen begehen kann. Hier wird nicht in herkömmlichen Sinn erzählt. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Die räumliche Anordnung wie auch die Chronologie der Stationen und Exponate spielen keine Rolle. Und tatsächlich kann man die Ausstellung auch über mehrere, gleichberechtigte Zugänge betreten.

Bodenlos. Vilém Flusser und die Künste folgt in Anlage und Ausführung darin ohne Zweifel Flussers Idee einer telematischen Gesellschaft, in der Informationen ohne Einschränkung allen zur Verfügung stehen und prozessiert werden können und in der das Individuum aus der Vielzahl von Kommunikationsfäden entsteht, die es durchlaufen. „Wir müssen davon ausgehen“, schrieb Flusser, „daß wir nicht etwas sind, sondern ein Wie-sich-in-Bindungen-verknoten.“ Der Mensch ist in der telematischen Gesellschaft Künstler und Spieler, nicht Subjekt, sondern Projekt, das sich im Dialog mit anderen und anderem entwirft.

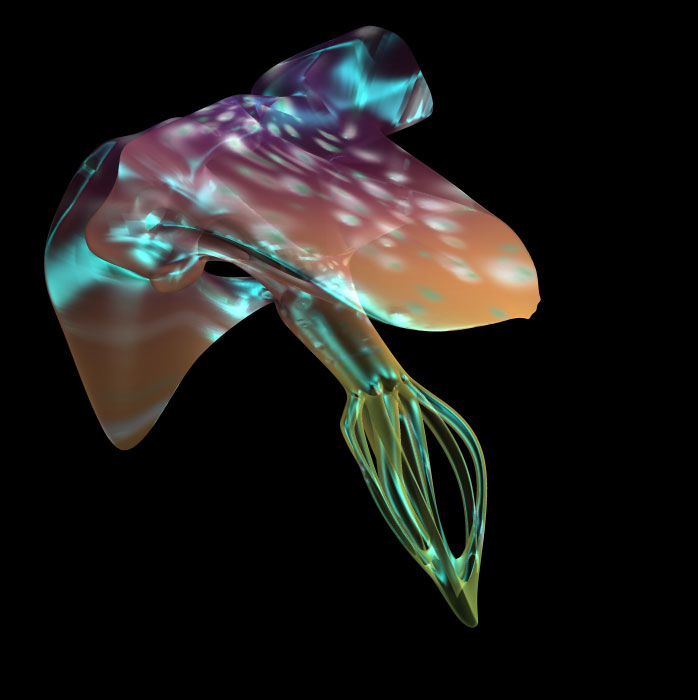

Augenscheinlich wird dies in einem überdimensionalen Tableau, das in einem Netzwerkdiagramm Themen und Autoren zusammenfasst, die Flusser beschäftigt bzw. ihn beeinflusst haben. Das Wechselspiel von Beeinflussen und Beeinflusstwerden zeigt sich aber auch in den ausgestellten Videos, Hologrammen, Fotografien, Drucken und Programmemulationen.  Deutlich wird, dass Flusser nicht nur Künstler angeregt hat, sondern selbst auch in die Künste eingegangen ist. Wenn Flusser in Fred Forests Video Les Gestes du Professeur Flusser in etwas theatralischer Manier professorale Gesten vorführt, dann geschieht das nicht ohne ironischen Bezug auf sein Buch Gesten. Versuch einer Phänomenologie. Und dass ein Computer, wie Flusser nicht müde wurde zu wiederholen, nicht nur kalkulieren, sondern komputieren, also Neues erschaffen kann, mündete in jenes fiktive, von Louis Bec Anfang der 1970er Jahre gegründete Institut Scientifique de Recherche Paranaturaliste, das sich in künstlerischer Weise der Weiterführung der biologischen Evolution und der Simulation neuer Lebewesen widmete. Vertreten ist natürlich auch die generative Fotografie, als einer deren Hauptvertreter der Fotograf Andreas Müller-Pohle gilt, der seit den frühen 1980er Jahren zudem als Verleger den Schriften Vilém Flussers im deutschsprachigen Raum Geltung verschafft.

Deutlich wird, dass Flusser nicht nur Künstler angeregt hat, sondern selbst auch in die Künste eingegangen ist. Wenn Flusser in Fred Forests Video Les Gestes du Professeur Flusser in etwas theatralischer Manier professorale Gesten vorführt, dann geschieht das nicht ohne ironischen Bezug auf sein Buch Gesten. Versuch einer Phänomenologie. Und dass ein Computer, wie Flusser nicht müde wurde zu wiederholen, nicht nur kalkulieren, sondern komputieren, also Neues erschaffen kann, mündete in jenes fiktive, von Louis Bec Anfang der 1970er Jahre gegründete Institut Scientifique de Recherche Paranaturaliste, das sich in künstlerischer Weise der Weiterführung der biologischen Evolution und der Simulation neuer Lebewesen widmete. Vertreten ist natürlich auch die generative Fotografie, als einer deren Hauptvertreter der Fotograf Andreas Müller-Pohle gilt, der seit den frühen 1980er Jahren zudem als Verleger den Schriften Vilém Flussers im deutschsprachigen Raum Geltung verschafft.

Was in der Ausstellung erkennbar wird, ist aber nicht nur die Vielschichtigkeit eines weniger interdisziplinären, denn transdisziplinären Denkers und Denkens. Erkennbar wird zuweilen auch Wiedersprüchliches. Flussers Hang zum Monologisieren etwa, der schon zu seinen Lebzeiten nicht unwiedersprochen blieb und der im Wiederspruch steht zu der immensen Bedeutung, die Flusser dem Dialog insbesondere in seinem Entwurft einer telematischen Geselllschaft beimaß. Auch Flusser selbst ist dies nicht entgangen: „Ich muss Sie warnen“, beginnt er einen Brief an einen Freund, der in der Ausstellung ausgestellt ist: „dieser Brief wird lang werden.“

Was in der Ausstellung erkennbar wird, ist aber nicht nur die Vielschichtigkeit eines weniger interdisziplinären, denn transdisziplinären Denkers und Denkens. Erkennbar wird zuweilen auch Wiedersprüchliches. Flussers Hang zum Monologisieren etwa, der schon zu seinen Lebzeiten nicht unwiedersprochen blieb und der im Wiederspruch steht zu der immensen Bedeutung, die Flusser dem Dialog insbesondere in seinem Entwurft einer telematischen Geselllschaft beimaß. Auch Flusser selbst ist dies nicht entgangen: „Ich muss Sie warnen“, beginnt er einen Brief an einen Freund, der in der Ausstellung ausgestellt ist: „dieser Brief wird lang werden.“

Nicht minder wiedersprüchlich aber auch, dass er auf der einen Seite dem mündlichen Vortrag zeitlebens eine immense Bedeutung zumaß, in seinem pointierten geschichtsphilosophischen Diskurs über Vorgeschichte, Geschichte und Nachgeschichte die gesprochene Sprache aber rigoros außer Acht ließ.

Bodenlos. Vilém Flusser und die Künste – noch bis zum 18. Oktober 2015 im ZKM in Karlsruhe und dann vom 19. November 2015 bis 10. Januar 2016 in Berlin in der Akademie der Künste.

Bildquellen

Flusser Studies

ZKM Karlsruhe