Vilém Flusser: Fotograf und Objekt

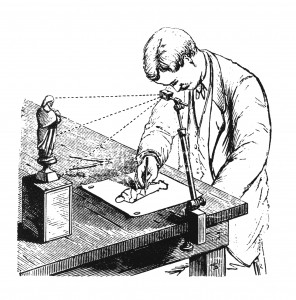

Vilém Flusser identifiziert bei seiner phänomenologischen Analyse der fotografischen Geste drei wichtige Aspekte: die Suche nach einem Standort, von der aus die Situation zu betrachten ist; die Manipulation der Situation, um sich dem gewählten Standort anzupassen; sowie die kritische Distanz, die den Erfolg oder das Scheitern dieser Anpassung zu sehen gestattet.

Die Manipulation ist Flusser zufolge dabei der Aspekt, der die Geste des Fotografierens am stärksten als Geste kennzeichnet. Insbesondere steuert die Manipulation die Suche nach dem Standort. Eine Manipulation liegt in der fotografischen Geste in mehrfacher Hinsicht vor.

Der Fotograf greift zum einen in technischer Hinsicht „aktiv in den optischen Prozess ein“: indem er beispielsweise die Beleuchtungssituation anpasst, eigene Lichtquellen einführt oder Spezialfilter verwendet. Zum anderen werden der Fotograf und das Objekt selbst in der Aufnahmesituation modifiziert. „Zwischen dem Fotografen und seinem Bildmotiv“, notiert Flusser, „etabliert sich ein komplexes Gewebe aus Aktion und Reaktion (aus Dialog), obwohl die Initiative natürlich aufseiten des Fotografen liegt und der fotografierte Mensch der geduldig (oder auch ungeduldig) Wartende ist. Auf seiner Seite führt dieser zweifelhafte Dialog zu jener Mischung aus Befangenheit und Exhibitionismus (dem Produkt des Umstands, der Mittelpunkt einer objektivierenden Aufmerksamkeit zu sein), die eine ‚aufgesetzte Haltung‘ zur Folge hat (der Wartende erschwindelt das Motiv). Das führt aufseiten des handelnden Fotografen zu jener seltsamen Empfindung, zugleich Zeuge, Ankläger, Verteidiger und Richter zu sein, einer Empfindung des schlechten Gewissens, die sich in seinen Gesten in ein Objekt zu verwandeln. In Anbetracht dessen, dass Fotografieren ein Scheindialog ist, erschwindelt auch er das Motiv.“ Die Manipulation als bestimmender Aspekt des fotografischen Geste ist also erkennbar eine gegenseitige: „eine Situation zu beobachten heißt, sie zu manipulieren, oder anders gesagt, die Beobachtung verändert das beobachtete Objekt. Gleichermaßen gilt, dass eine Situation zu beobachten heißt, eben dadurch verändert zu werden, die Beobachtung verändert den Beobachter. Der Fotograf kann nicht anders, als die Situation zu manipulieren, seine bloße Anwesenheit ist eine Manipulation. Und er kann nicht vermeiden, durch die Situation modifiziert zu werden, die bloße Tatsache, sich darin zu befinden, hat ihn verändert.“

Der Wechsel von der analogen zur digitalen Fotografie ändert an dieser Aufnahmesituation grundsätzlich wenig. Zwar entfallen Manipulationsmöglichkeiten wie etwa die Wahl des Filmmaterials, diese werden aber durch andere wie zum Beispiel softwaregesteuerte Motivprogramme überkompensiert. Hinzu kommen die erweiterten Möglichkeiten der digitalen Bildmanipulation, die zwar erst nach der Aufnahme stattfindet, die aber bereits während der Aufnahmesituation einkalkuliert wird. Unter den Bedingungen der analogen Fotografie waren die Verfahren des Entwickelns, des Vergrößerns und des Retuschierens Techniken, die, wie Flusser formuliert, „außerhalb der Situation“ standen. Unter den Bedingungen der digitalen Fotografie und der augenblicklichen Verfügbarkeit des Bildes noch in der Aufnahmesituation, wird die Bildmanipulation zunehmend Teil der Aufnahmesituation.

Roland Barthes: Objekt, Bild und Betrachter

Flussers Aufmerksamkeit gehört in Die Geste des Fotografierens ganz dem Dialog und der gegenseitigen Manipulation von Subjekt (Fotograf) und Objekt (Gegenstand der Aufnahme). Das materiale Ergebnis dieser Geste, das Bild, wie auch der Betrachter eines Bildes spielen in seiner phänomenologisch ausgerichteten Analyse der fotografischen Geste keine Rolle.

Ganz anders Roland Barthes. Zwar identifiziert auch er in Die helle Kammer die drei Aspekte „tun, geschehen lassen, betrachten“. Den „operator“, also den Fotografen, nimmt er aus Mangel an eigenen Erfahrungen aber sogleich und weitestgehend von den weiteren Betrachtungen aus: „Aber von diesem Gefühl (oder diesem Wesen) konnte ich nicht sprechen, da ich es nie gekannt hatte“. Seine Aufmerksamkeit gilt dem „spectrum“ und dem „spectator“, also dem betrachteten und dem betrachtenden Subjekt, und mit dem betrachtenden Subjekt auch dem materialen Bild.

Nur an einer Stelle gerät der operator / Fotograf in den Blick. Da nämlich, wo Barthes das „PHOTOGRAPHISCHE PORTRÄT“ als ein „geschlossenes Kräftefeld“ definiert, in dem sich die Tätigkeiten, Gefühlsregungen und Absichten von spectrum / Objekt und operator / Fotograf überschneiden: „Vor dem Objektiv bin ich zugleich der, für den ich mich halte, der, für den ich gehalten werden möchte, der, für den der Photograph mich hält, und der, dessen er sich bedient, um sein Können vorzuzeigen.“ Indem Barthes diese vier Größen als „imaginäre Größen“ bezeichnet, bleibt er seiner Perspektive und das heißt dem Ausschluss des operator / Fotografen auch an dieser Stelle aber treu. Das Kräftefeld, von dem er spricht, denkt den operator / Fotografen eben nur als imaginäre Größe, nicht als tatsächlichen Akteur in einem Dialog, wie dies Vilém Flusser tut. Im Mittelpunkt von Barthes Betrachtungen steht die Frage, was die „PHOTOGRAPHIE“ mit dem Betrachteten und dem Betrachter macht.

Wie Vilém Flusser konstatiert auch Barthes, dass der Gegenstand durch die „Geste“ des Fotografen manipuliert wird. Bei Barthes ist diese Manipulation indes in zweifacher Hinsicht verschärft. Die Objektwerdung des Subjekts vor der Kamera, die das Subjekt durch seine „Pose“ miterfüllt, erscheint nicht mehr nur als vergebliche „Hochstapelei“ mit dem Ziel zu Gefallen und ein möglichst gutes und wahrheitsgetreues Bild seiner selbst abzugeben. Was das Subjekt vor der Kamera „im kleinen“ erfährt, wenn es fühlt, wie es vom Subjekt zum Objekt wird, ist „das Ereignis des Todes“. In diesem Sinne kann Barthes im Hinblick auf das Bild als dem materialen Ergebnis und den Betrachtenden auch formulieren, dass der Beigeschmack, der jeder Fotografie eigen ist, „die Wiederkehr des Toten“ ist. Der Tod ist „das eidos“ jeder Fotografie.

Zum anderen zwingt das „Gesellschaftsspiel“, das die Aufnahmesitation regelt, den fotografierten Körper in eine Zeichenordnung, die ihm nicht nur den ersehnten „Nullpunkt“ des „anatomischen Körpers“ versagt. Das Bild seiner selbst ist, einmal im Umlauf gebracht, eben weil es Zeichen ist durch andere beliebig für deren Zwecke verfügbar: „die anderen – der ANDERE – entäußern mich meiner selbst, machen mich blindwütig zum Objekt, halten mich in ihrer Gewalt, verfügbar, eingereiht in eine Kartei, präpariert für jegliche Form von subtilem Schwindel“.