Aus den spärlichen biografischen Quellen zu Albrecht Kunkel, es sind nur eine Hand voll, ragen erratisch wenige Sätze hervor:

Albrecht Kunkel galt fortan als Talent.

Eine Erbschaft ermöglichte es ihm, sich neue Lehrmeister zu suchen.

Der große Durchbruch blieb aus.

Von der Ausstellung bei Lempertz versprach er sich viel. Der Verkauf war enttäuschend. Die Erbschaft verbraucht.

Kunkel starb im Alter von 41 Jahren.

Talent, Erbschaft, Enttäuschung, Tod: das sind die Stichworte, die der Berliner Tagesspiegel in einem Nachruf auf Albrecht Kunkel, der 2009 starb, benennt.

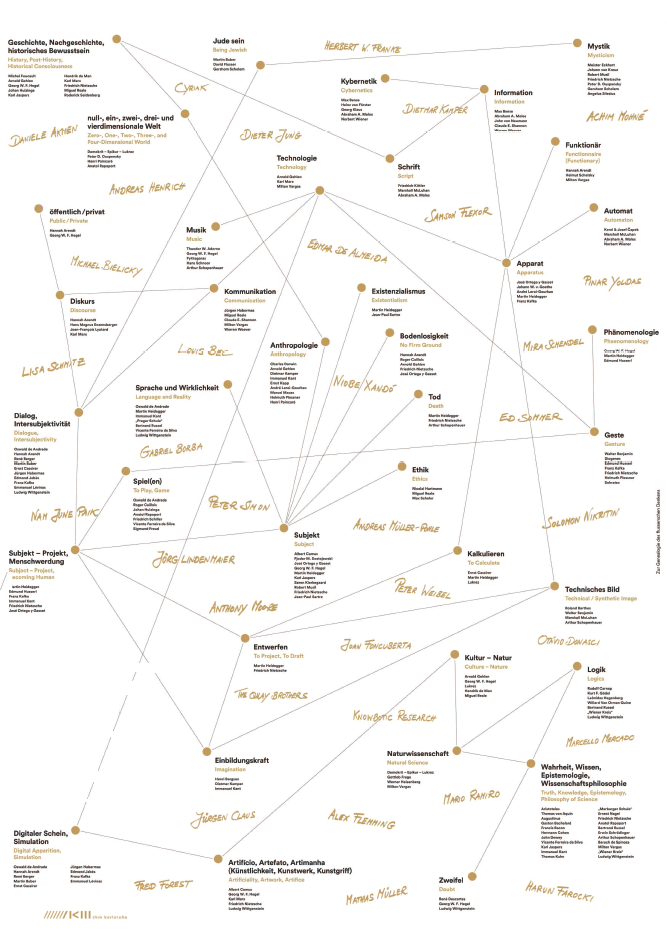

Nach einer Ausbildung zum Fotografen beim Lette-Verein in Berlin Ende der 1980er Jahre studierte Albrecht Kunkel ab Mitte der 1990er Jahre zunächst bei Thomas Struth und anschließend bei Bernd Becher, bevor er 2001 sein Studium bei Katharina Sieverding als Meisterschüler abschloss. Der Einfluss von Struth, Becher und Sieverding: er ist in der Ausstellung „Albrecht Kunkel: QUEST“, in der das ZKM Karlsruhe erstmals einen Überblick über das Werk des deutschen Künstlers und Fotografen zeigt, augenscheinlich.

Aus einem Stipendiatsaufenthalt 2001 an der Chinati Foundation, einem durch den US-amerikanischen Minimalisten Donald Judd in Marfa/Texas gegründeten Kunst- und Künstlermuseum, ging in der Folge nicht nur – zum Teil unvollendete – Arbeiten hervor, die Albrecht Kunkel an Wohn- und Arbeitsorte von Künstlern der Konzeptkunst oder Landart wie Dan Graham und Robert Smithson führte. Es entstanden auch Fotografien von Orten und Ereignissen wie der Börse an der Wall Street, den Filmfestspielen in Cannes oder großen Fußballstadien und dem Autorennen in Monte Carlo, die symbolhaft für die massenmediale Gegenwartskultur stehen.

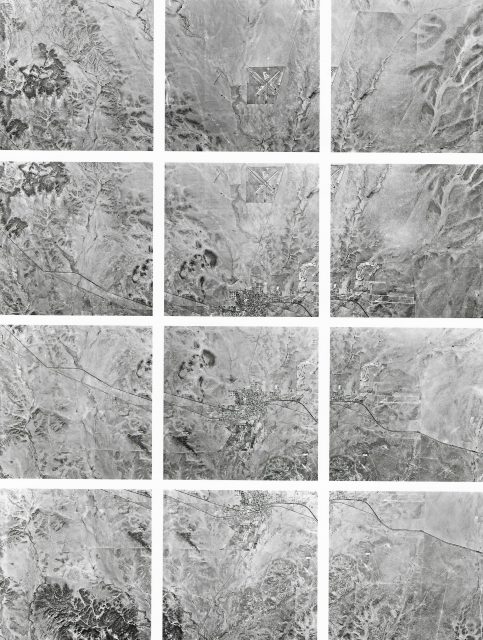

Und nicht zuletzt begann Albrecht Kunkel auch damit, fremdes Fotomaterial in seine Arbeiten einzubeziehen. So erstand er etwa vom amerikanischen Landwirtschaftsministerium topografische Luftbilder, von denen er Schwarz-Weißabzüge erstellte. Aus diesen ging 2002–2006 die Serie Aerial Views hervor. Albrecht Kunkel spürt in dieser Serie zum einen kulturellen Praktiken nach, die Landschaften und Räumen eingeschrieben sind. Die Luftbilder der texanischen Kleinstadt Marfa zeichnen in diesem Sinn gleich mehrere Übergänge nach. Da ist zunächst der Übergang von einem szientifischen in ein künstlerisches Register, mit dem auch eine Verschiebung des Zwecks verbunden ist. Während das Bildmaterial nämlich ursprünglich Forschungseinrichtungen zu Analysezwecken diente, erfüllt es nach seiner Transmission in das künstlerische Register einen Symolisierungszweck. Mit diesem Registerübergang verschränkt sind zudem der Übergang von Landschafts- in urbanen Raum, den die Luftbilder als Erschließungsbewegung der Stadt in die Landschaft buchstäblich abbilden, sowie der Übergang in der Nutzung Marfas als Militäranlage hin zur Nutzung als Kunstzentrum.

Was die schachbrettartige Hängung der Luftbildserie von Marfa im ZKM indes auch zeigt, ist das Fehlen einer Synthese. Auch wenn jedes der topographischen Einzelbilder einen etwas versetzten Ausschnitt wiedergibt: ein geschlossenes Gesamtbild will sich nicht so recht von selbst ergeben. Die aus drei mal vier Einzelaufnahmen bestehende Hängung offenbart letzendlich das Fragmentarische eines nur aus der Vogelperspektive auf die Welt schauenden Blicks.

Albrecht Kunkel: QUEST

Fotografien 1989-2009

ZKM Karlsruhe

11.12.2016 – 23.4.2017

Links

Albrecht Kunkel: QUEST. Fotografien 1989-2009 (ZKM)

Albrecht Kunkel: Für sein Geheimnis fand er keine Worte. Dafür aber die Bilder. (Der Tagesspiegel)