Doppelausstellung Arno Fischer / Christiane Löhr

Opelvillen Rüsselsheim, 17. September – 30. November 2014

Da fotografiert also jemand über drei Jahrzehnte mit einer Polaroidkamera Stillleben in seinem Garten. Was ist das für ein Mensch, der sich wie eine Figur aus einem Roman von Adalbert Stifter Jahr für Jahr den Details und den Kleinigkeiten seines Gartens widmet?

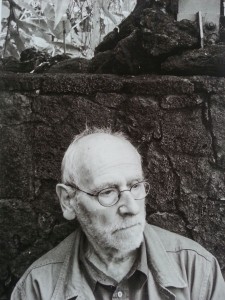

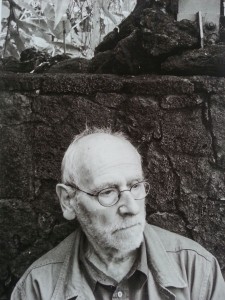

Es gibt ein Porträt von Arno Fischer. Auf der Schwarzweiß-Fotografie aus dem Jahr 2009 ist er in der unteren Hälfte des Bildes zu sehen, vor einer schwarzen Bruchsteinmauer, die den Hintergrund bis in das obere Bildviertel hinein fast vollständig beherrscht und nur links oben Platz für etwas helles Grün lässt. Der Kopf Fischers ist leicht zur Seite gedreht und er blickt den Betrachter nicht an sondern aus dem Bild seitlich hinaus. Offensichtlich ist: der hier Porträtierte verweigert sich dem fotografiert werden. Das Porträt zeigt jemanden, der, vielleicht schon lange, auf dem Rückzug ist.

Der Journalist Peter Sager, der Arno Fischer 1997 anlässlich seines siebzigsten Geburtstages besuchte, beschreibt ihn als einen „Mann mit einer großen Wut“. In der DDR war Arno Fischer einer der einflussreichsten Fotografen und der Mentor einer ganzen Generation junger Kollegen. Fischer war eine Institution. Er hatte den ersten Lehrstuhl für Fotografie in der DDR inne, war Träger des Nationalpreises zweiter Klasse und konnte auch zu Zeiten der DDR westliche Länder bereisen. Nach der Wende aber geriet er fast völlig in Vergessenheit. Die Leipziger Hochschule setzte ihn, kaum war er aus Altersgründen emeritiert, vor die Tür. „Unter Deutschlands Fotografen“, schreibt Peter Sager, „ist Arno Fischer der bekannteste Unbekannte. Im Osten abgewickelt, im Westen kaum Wahrgenommen.“

Der Journalist Peter Sager, der Arno Fischer 1997 anlässlich seines siebzigsten Geburtstages besuchte, beschreibt ihn als einen „Mann mit einer großen Wut“. In der DDR war Arno Fischer einer der einflussreichsten Fotografen und der Mentor einer ganzen Generation junger Kollegen. Fischer war eine Institution. Er hatte den ersten Lehrstuhl für Fotografie in der DDR inne, war Träger des Nationalpreises zweiter Klasse und konnte auch zu Zeiten der DDR westliche Länder bereisen. Nach der Wende aber geriet er fast völlig in Vergessenheit. Die Leipziger Hochschule setzte ihn, kaum war er aus Altersgründen emeritiert, vor die Tür. „Unter Deutschlands Fotografen“, schreibt Peter Sager, „ist Arno Fischer der bekannteste Unbekannte. Im Osten abgewickelt, im Westen kaum Wahrgenommen.“

Keine Frage: Arno Fischers Verhältnis zum DDR-Staat war prekär bis hin zur späten Verleihung des Nationalpreises. Von seinen Auslandsreisen, die er ab Mitte der 1970er Jahre unternehmen konnte, kehrte er stets wieder in die DDR zurück. Er selbst hat dies einmal so kommentiert: „Ans Abhauen habe ich nie gedacht. Ich habe es den Leuten, die nicht zurückgekommen sind, sogar eher übelgenommen, weil sie uns im Stich gelassen haben.“

Glaubt man Darstellungen von Freunden Fischers und eigenen Äußerungen, stand er der DDR andererseits aber auch durchaus kritisch gegenüber. Schon zu Zeiten der DDR gibt es bei ihm daher den Rückzug in den privaten Raum. 1978 erwerben er und seine spätere Frau, die Fotografien Sibylle Bergemann, ein Neubauernhaus nahe Gransee in Brandenburg, richten es als Lebens- und Arbeitsort ein, legen Garten und Teich an und bauen Volieren für allerlei Vögel.

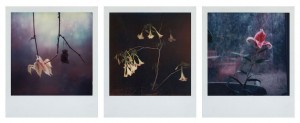

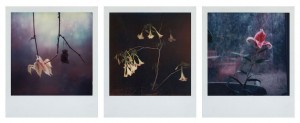

Für Fischer wird Gransee zu seinem Refugium, in dem er von Jahr zu Jahr mehr Zeit verbringt. Und der Garten des Hauses ist sein Hortus conclusus. In ihm fotografiert er ab Mitte der 1980er Jahre mit einer Polaroid-Kamera die kleinen, unscheinbaren Dinge. Staat und Gesellschaft erscheinen in den Polaroidaufnahmen hinter den Gartenmauern fern und distanziert. Nur hin und wieder und dann auch nur ironisch gebrochen hallen sie im Unspektakulären nach, das in seinen Gartenbildern in den Blick gerät. Und nur zögerlich gibt Arno Fischer die Bilder aus seinem Garten der Öffentlichkeit preis. Erst seit 2002 sind sie, nunmehr zu Triptychen geordnet, in Ausstellungen zu sehen. 2007 erscheint dann eine Auswahl von ihnen unter dem Titel Der Garten in einem Bildband.

Der Rückzug, der hier greifbar wird, ist der Kritik nicht verborgen geblieben. Der Spiegel etwa weist in einem Interview auf den offensichtlichen Bruch zu Fischers früheren fotografischen Arbeiten hin und bemerkt, etwas provozierend, zu dem Bildband Der Garten: „Nicht raus auf die Straße, sondern rein in den Garten, ins Private also.“ Arno Fischer hat diese Bemerkung ausweichend kommentiert: „Die Polaroids zeigen meist Unspektakuläres: Wurzeln, Steine, Verblühtes – Momentaufnahmen der Vergänglichkeit. Ja, das sind sehr melancholische Bilder. Sie sind in den vergangenen 30 Jahren entstanden.“ Der Rückzug aber zeigt sich auch und gerade in der Bewegung von einer großen zu einer kleinen Form, die er mit seinen Triptychen vollzieht.

Seit 1975 recherchierte Fischer im Auftrag der DDR auch in internationalen Archiven historische Aufnahmen der Arbeiterbewegung. Eine repräsentative Auswahl der Fotografien sollte auf Stahlstelen eingraviert werden, die neben dem geplanten Marx-Engels-Denkmal platziert werden sollten. Fotografie und Klassenkampf, Fotografie im Klassenkampf: lautete der Staatsauftrag.

Mit seinen Triptychen zerbricht Arno Fischer die große, monumentale Form, für die Denkmal und Triptychon gleichermaßen stehen, gleich in mehrfacher Hinsicht. Das Triptychon, das seine eindringliche Wirkung oft auch seiner schieren Größe verdankt, wird in den Dreiersequenzen der Polaroids ins Miniaturhafte und Kleinformatige übersetzt. Und auch die Materialität der Polaroidaufnahmen bildet einen offensichtlichen Gegensatz zu dem Anspruch auf Dauerhaftigkeit, den Denkmal und Triptychon üblicherweise formulieren. Denn Polaroids sind nicht nur klein, sie sind, bedingt durch ihr Herstellungsverfahren, auch sehr unbeständig.

Der größte Gegensatz aber zeigt sich im Tonfall, der in den Gartenbildern zum Ausdruck kommt. Denn es sind nicht Leidensmotivik und Pathos, es sind leise, lyrisch-melancholische Töne, die in den Polaroids aus dem Garten angestimmt werden. Ruhig und unaufgeregt sind die Farben und Formen auf den Detailaufnahmen, die oft surreal und fremdartig anmuten und aus denen, wie in Reliefs, hin und wieder Gesichter und andere anthropomorphe Formen auftauchen, angeordnet.

Der größte Gegensatz aber zeigt sich im Tonfall, der in den Gartenbildern zum Ausdruck kommt. Denn es sind nicht Leidensmotivik und Pathos, es sind leise, lyrisch-melancholische Töne, die in den Polaroids aus dem Garten angestimmt werden. Ruhig und unaufgeregt sind die Farben und Formen auf den Detailaufnahmen, die oft surreal und fremdartig anmuten und aus denen, wie in Reliefs, hin und wieder Gesichter und andere anthropomorphe Formen auftauchen, angeordnet.

Über 30 Jahre fotografiert Fischer seinen Garten. Der zeitliche Zusammenhang aber scheint in den Triptychen aufgehoben, vergangene Zeit zusammengefasst. Und so kommt es, dass in diesen kleinformatigen, zerbrechlichen Triptychen aus undatierten Einzelaufnahmen am Ende dann doch das Überzeitliche, Archetypische durchscheint. Wohl auch deshalb heißt die Sammlung, obwohl im Garden des eigenen Hauses aufgenommen, nicht Mein Garten, sondern Ein Garten.

Fischer schätzte an den Polaroids ihren Verfremdungseffekt und die Tatsache, dass sie unikate Ergebnisse sind, die im Augenblick der Aufnahme ohne einen weiteren Arbeitsprozess entstehen. Die Polaroids verwahrte er, wie man kleine, vergängliche Dinge eben verwahrt: in Teebüchsen und Pralinenschachteln.