„Sie hatten keine Gesichtszüge mehr, sie hatten nicht einmal mehr Gesichter.“

Thomas Bernhard, Auslöschung. Ein Zerfall

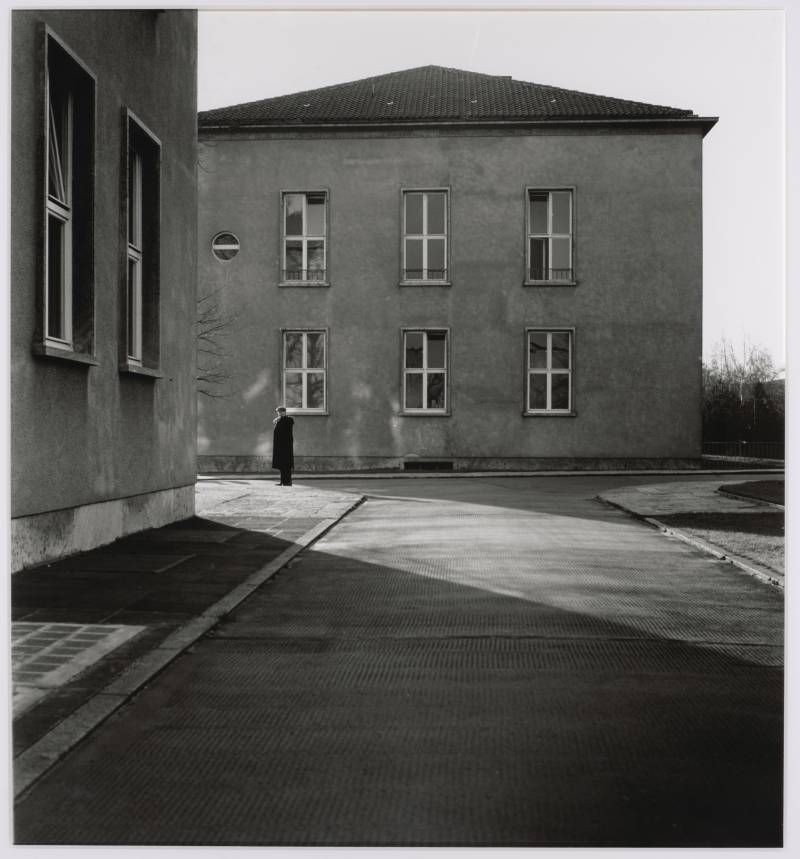

Reale Fotografien und Fotobände bilden immer wieder das Material, an dem sich die Schmähreden von Thomas Bernhard oder die seiner Figuren entzünden. Wenn die Romanfigur Reger in „Alte Meister“ über den „lächerlichen nationalsozialistischen Pumpenhosenspießer“ Martin Heidegger herzieht, dann bilden Fotografien der Fotoreporterin Digne Meller Markovicz, die im September 1966 und im Juni 1968 entstanden und die 1985 in dem Fotoband „Martin Heidegger“ erschienen, den Ausgangspunkt. Thomas Bernhard, der sich an der Überhöhung stieß, mit der seiner Meinung nach in diesem Fotoband noch das Banalste fotografisch in Szene gesetzt wird, lässt seine Romanfigur Reger berichten, er habe

„eine Reihe von Fotografien gesehen, die eine zuhöchst talentierte Fotografin von Heidegger, der immer ausgesehen hat wie ein pensionierter feister Stabsoffizier, gemacht hat, sagte Reger, und die ich Ihnen einmal zeigen werde; auf diesen Fotografien steigt Heidegger aus seinem Bett, steigt Heidegger in sein Bett wieder hinein, schläft Heidegger, wacht er auf, zieht er seine Unterhose an, schlüpft er in seine Strümpfe, macht er einen Schluck Most, tritt er aus seinem Blockhaus hinaus und schaut auf den Horizont, schnitzt er seinen Stock, setzt er seine Haube auf, nimmt er seine Haube vom Kopf, hält er seine Haube in den Händen, spreizt er die Beine, hebt er den Kopf, senkt er den Kopf, legt er seine rechte Hand in die linke seiner Frau, legt seine Frau ihre linke Hand in seine rechte, geht er vor dem Haus, geht er hinter dem Haus, geht er auf sein Haus zu, geht er von seinem Haus weg, liest er, isst er, löffelt er Suppe, schneidet er sich ein Stück (selbstgebackenes) Brot ab, schlägt er ein (selbstgeschriebenes) Buch auf, macht er ein (selbstgeschriebenes) Buch zu, bückt er sich, streckt er sich und so weiter, sagte Reger. Es ist zum Kotzen.“

Nicht minder berühmt sind Bernhards Einlassungen in seinem Artikel „Der pensionierte Salonsozialist“, der 1981 im Wiener Wochenmagazin profil anlässlich des siebzigsten Geburtstags des damaligen österreichischen Bundeskanzlers Bruno Kreisky erschien. In dieser Rezension des Bildbandes „Bruno Kreisky“, zu dem Gerhard Roth und Peter Turrini huldigende Texte beigesteuert hatten, erregt sich Bernhard über das Bild, das der zu diesem Zeitpunkt noch amtierende Bundeskanzler von sich lancieren lässt. Kreisky erscheine, umgeben von „Wohnzimmer-Kaktus“ und „Gartenzwerg“, als „treugedienter Staatsbeamter am Ende seiner Karriere“, als „Höhensonnenkönig“ und „Halbseidensozialist“, aus dem, so Bernhard, nie ein Staatsmann werde.

Im Unterschied zu diesen beiden Texten Thomas Bernhard sind es in seinem 1986 erschienenen Roman „Auslöschung. Ein Zerfall“ keine realen Fotobände, an denen sich der fiktive Erzähler Franz-Josef Murnau abarbeitet, sondern fiktive Fotografien. „Auslöschung. Ein Zerfall“ ist die Wiedergabe und Niederschrift eines inneren Monologs des Protagonisten Franz-Josef Murau, der seine Gedanken anlässlich des Unfalltods seiner Eltern und seines Bruders schildert.

Fotografien im Besonderen und die Fotografie im Allgemeinen werden dabei insbesondere im ersten der beiden Teile des Romans, an dem Bernhard bereits ab 1976 arbeitete, thematisiert. Immer wieder kommt Murau auf eine Fotografie seiner Eltern am Londoner Bahnhof, auf eine Fotografie des Bruders auf dessen Segelboot auf dem Wolfgangsee sowie auf eine Fotografie der beiden Schwestern vor dem Haus seines Onkels in Cannes zu sprechen. Im zweiten Teil, das mit „Das Testament“ überschrieben ist, greift der Erzähler und Protagonist Murau die Fotografien der Familienmitglieder, die er im ersten Teil obsessiv „beobachtet“, so gut wie nicht mehr auf und auch allgemeine Ausführungen zur Fotografie finden sich nicht mehr.

spectator, operator und spectrum

Betrachtet man die Passagen im ersten Teil, in denen Murau auf die Fotografien seiner Angehörigen zu sprechen kommt, fällt auf, dass Murau jede der drei Tätigkeiten ausführt, deren Gegenstand eine Fotografie nach Roland Barthes ist. Im Vordergrund steht seine Rolle als spectator, also desjenigen, der die Fotografien betrachtet. Murau ist darüber hinaus aber auch operator der drei Fotografien. Er selbst hat sie gemacht, wobei der die Fotografie der Eltern heimlich und die seines Bruders gegen dessen Willen aufgenommen hat, und die seiner beiden Schwestern quasi gegen seinen Willen aufnehmen musste:

„Ich hatte diese Fotografie, wie ich mich erinnere, nur widerwillig gemacht. Aber nicht mich trifft die Schuld an diesem erbarmungslosen Foto, sagte ich mir, sie, meine Schwestern, trifft sie, denn sie hatten mich zu diesem Foto gezwungen“.

Zuletzt ist Murau auch noch spectrum, Gegenstand der Fotografie. Als er am Tag vor der Beerdigung seiner Eltern und seines Bruders auf dem elterlichen Schloss Wolfsegg das Zimmer des Vaters aufsucht, findet er auf dessen Schreibtisch Fotografie der Familie, darunter auch eine, die ihn zeigt:

„Der Vater hat auf seinem Schreibtisch Fotografien der Familie stehen, von allen von uns ein Bild, wir machen auf diesen Fotografien alle den gleichen unbedeutenden, ungefährlichen Eindruck. Die Fotografien beruhigen, sie erschrecken nicht, sie gaben nicht zur geringsten Überlegung Anlass, höchstens darüber, wie es möglich ist, dass alle diese auf den Fotografien Abgebildeten den gleichen unbedeutenden Eindruck machen.“

Dass die Fotografien auf dem Schreibtisch „nicht zur geringsten Überlegung Anlasss“ geben, unterscheidet sie von den drei Fotografien, um die Murau unablässig im ersten Teil des Romans kreist. Hier nämlich sind es gerade die Fotografie, die Muraus Gedanken und Erzählen am Laufen halten.

Diese Funktion gewinnen sie dabei auch dadurch, dass Murau die Fotografien ständig umsortiert: Mal legt er das Foto des Bruders „neben das Foto“ seiner Eltern; mal das Foto seines Bruders und das seiner Schwestern über das der Eltern; mal das Foto des Bruders und das der Eltern über das der Schwestern. Am Ende des ersten Teils legt er alle drei Fotografien dann zunächst vor sich auf dem Schreibtisch nebeneinander, um sie dann schließlich übereinander zu legen, so dass das Foto der Eltern zuoberst zu liegen kommt und „die beiden anderen zudeckte“.

Zu seiner Überraschung führt das permanente Umsortieren der Fotografien dazu, dass die Beziehungen der Dargestellten jeweils anders erscheinen:

„Ich legte die Fotografie, die meinen Bruder Johannes zeigt, an die erste Stelle und die, auf welcher meine Eltern auf dem Victoriabahnhof abgebildet sind, zuunterst, was im Augenblick einen verblüffenden Effekt machte: der Bruder oben und die Eltern unten standen jetzt für mich einem ganz anderen Verhältnis zu den Schwestern in der Mitte.“

Und an einer anderen Stelle heißt es:

„Das Foto meines Bruders oben bedeutet jetzt, dass er schon der Wichtigste der Familie war, die Eltern unten schon weit weniger wichtig.“

Wieland Schmied, ein langjähriger Bekannter und Nachbar von Thomas Bernhard, hat darauf hingewiesen, dass Bernhards Erzählen durch die Vorstellung von Gegensätzen inspiriert und durch die Spannungen, die zwischen ihnen entsteht, vorangetrieben wird. Jedes Einerseits ruft bei ihm nach einem Andererseits, jede Aussage provoziert ihren Widerspruch. Dies gilt inhaltlich für die Charakterisierung von Personen, von Ereignissen, von Orten und die Benennung der Gefühle, die sie hervorrufen, und das gilt formal für Entwicklung und Entfaltung der Text.

Im ersten Teil von „Auslöschung. Ein Zerfall“ wird dieses Denken, Fühlen und Urteilen von einem Pol zu seinem gegengesetzten Pol und zurück vorangetrieben durch die Betrachtung von Fotografien, wobei aus deren Umsortierung sich für den Erzähler Murau immer wieder neue Hierarchien in den Beziehungen der Angehörigen ergeben. Das permanente Hin und Her zwischen Aussage und ihrem Widerspruch schlägt sich im Hinblick auf die Fotografie aber auch und vor allem in der Antwort auf die Frage nieder, ob Fotografie einen Mittel der Bewältigung darstellen kann, und welchen epistemischen Wert sie besitzt.

Fotografien als Mittel der Bewältigung?

Wenn Murnau im ersten Teil des Romans die Fotografien seiner Eltern, seines Bruders und seiner Schwestern beschreibt, so ist durchweg die Rede davon, dass diese auf den drei Fotografien lächerlich erscheinen. Zwar räumt er ein, dass die Dargestellten „doch nicht immer nur komisch und lächerlich gewesen sind, sie waren die meiste Zeit ganz und gar anders, durchaus nicht lächerlich und komisch“. Aufbewahrt hat er aber, wie er mehrfach ausführt, eben nur diese drei Fotografien, wobei er die „Niedrigkeit“ dieses Verhaltens durchaus eingesteht.

Welches Ziel damit verfolgt wird, wird nicht zuletzt in der Abgrenzung zu den bereits erwähnten Fotografien deutlich, die auf dem Schreibtisch des Vaters stehen. Während die Eltern, der Bruder, die Schwestern und auch er selbst auf diesen Fotografien einen „ungefährlichen Eindruck“ machen und den Betrachter Murau „nicht erschrecken“, wählt Murau mit den drei Fotografien durchweg solche aus, die die Dargestellten zu lächerlichen Figuren auf einem Stück Papier bannen. So heißt es über die Eltern und deren Fotografie:

„Sie waren auf einmal über Nacht auf dieses groteske und lächerliche Foto zusammengeschrumpft. Sie mussten tödlich verunglücken und zu diesem lächerlichen Papierfetzen, der sich Fotografie nennt, zusammenschrumpfen, um dir nicht mehr schaden zu können.“

Muraus Strategie indes geht nicht auf. Die auf den Fotografien dargestellten Eltern, der Bruder und die Schwestern verfolgen und quälen ihn zuletzt gerade mit ihrer Lächerlichkeit:

„Die Fotografie ist tatsächlich die Teufelskunst unsere Zeit, sagte ich mir, sie lässt uns jahrelang und jahrzehntelang und lebenslänglich spöttische Gesichter sehen, wo es nur ein einziges Mal solche spöttischen Gesichter gegeben hat, nur einen einzigen Augenblick lang auf einem Foto, welches wir vollkommen unüberlegt gemacht haben, einem plötzlichen Einfall nachgebend. Und dieser plötzliche Einfall hat dann eine lebenslängliche verheerende, ja gleich fürchterliche Wirkung. Eine nicht mehr abstellbare Wirkung, in welcher wir manchmal bis an den Rand der Verzweiflung gestoßen werden.“

Die drei Fotografien sind insbesondere kein Mittel, um dem Erzähler Murau eine halbwegs gerechte und angesichts des Unfalltodes angemessene Beurteilung Schwestern und der tödlich verunglückten Eltern und des Bruders zu ermöglichen. Murau muss sich am Ende des ersten Teils „Das Telegramm“ eingestehen:

„Ich setzte mich an den Schreibtisch und betrachtete die Fotografien, die ich schon den ganzen Nachmittag betrachtet hatte, beobachtet, wie ich mich sogleich verbesserte. Ich legte die Fotografien jetzt nebeneinander und sagte mir, dass die darauf Abgebildeten so nicht beurteilt werden können. Nicht als Fotografierte. Ich legte die Fotografierten übereinander, so, dass das Foto mit meinen Eltern, das sie auf dem Victoriabahnhof in London zeigt, gerade, als sie im Begriff sind, in den Zug nach Dover einzusteigen, die beiden anderen zudeckte. Ich hatte das Gegenteil gewünscht, aber sie machten jetzt genau denselben komischen und lächerlichen Eindruck auf mich, wie vorher. Ich legte die Fotografien in die Schreibtischschublade zurück.“

Wahrheit und Lüge der Fotografie

Die Unfähigkeit Muraus, angesichts der Fotografien zu einer halbwegs gerechten und angemessenen Beurteilung seiner Angehörigen zu kommen, spiegelt sich nicht zuletzt in der ambivalenten Bewertung des epistemischen Werts der Fotografie. Murau bezeichnet die Fotografie einmal als „ungeheuerliche Naturverfälschung“ und solchermaßen als „das größte Unglück des zwanzigsten Jahrhunderts“, dann wieder erscheint sie ihm als „wahres Abbild“ dessen, das sie darstellt. Dieses Hin- und Herspringen zwischen den verschiedenen Positionen geht soweit, dass Lüge und Wahrheit schließlich ununterscheidbar werden: „Das Verzerrte, das Verlogene auf ihnen ist die Wahrheit, dachte ich. Die absolute Verleumdung darauf ist die Wahrheit.“

Wenn die Rede von Wahrheit und Lüge überhaupt noch Sinn machen kann, dann allenfalls im Begriff einer subjektiven Wahrheit. Diese Position erscheint Murau in „Auslöschung. Ein Zerfall“ zuweilen als die einzig mögliche. Die Fotografien seiner Angehörigen zeigen, so Murau, „hinter der Perversität und der Verzerrung doch die Wahrheit und die Wirklichkeit dieser sozusagen Abfotografierten, weil ich mich nicht um die Fotos kümmere und die darauf Dargestellten nicht, wie sie das Foto in seiner gemeinen Verzerrung und Perversität zeigt, sehe, sondern wie ich sie sehe.“ Die Fotografien der Angehörigen sind nicht mehr „Wahrheitsbild“, sondern zeigen allenfalls noch das „Authentische“.

Fotografie und Schrift

Wenn Murau den epistemischen Wert der Fotografie bezweifelt, dann wird mittelbar in „Auslöschung. Ein Zerfall“ auch der Wert der Schrift als Medium der wahrheitsgetreuen Wiedergabe und Aufbewahrung des Erzählten thematisiert.

Bernhard bereitet die Engführung von Fotografie und Schrift in mehrfacher Hinsicht vor. Zum einen ist Murau nicht nur derjenige, der die Fotografien der Eltern, des Bruders und der Schwestern gemacht hat, also der Autor dieser Fotografien. Er erscheint im Text auch als Urheber des Romans. „Ich werde die Auslöschung schreiben“, beschließt er, um das dauernde Unrecht der nationalsozialistischen Vergangenheit zur Sprache zu bringen:

„Deshalb ist es meine Pflicht, in der Auslöschung von ihnen zu reden und auf die aufmerksam zu machen stellvertretend für so viele, die über ihre Leiden während der nationalsozialistischen Zeit nicht sprechen, sich nur ab und zu darüber zu weinen getrauen. Die Auslöschung gibt mir die beste Gelegenheit, wenn ich imstande bin, sie jemals zu Papier zu bringen, dachte ich.“

Zum anderen wird im Text eine buchstäbliche Nähe zwischen Fotografie und Schrift hergestellt. Murau verwahrt die Bilder der Angehörigen nicht irgendwo, sondern mit anderen Schriftstücken in der Schublade seines Schreibtisches, aus der er sie zur Betrachtung herausholt und in die er sie am Ende des ersten Teils des Romans auch wieder zurücklegt. Und wenn er die Fotografien am Schreibtisch betrachtet, dann legt er das Telegramm, in dem er über den Tod der Eltern und des Bruders benachrichtigt wird, sorgfältig neben diese. Der Aufbewahrungsort wird an einer anderen Stelle sogar als Argument für den Wahrheitsgehalt der Fotografien herangezogen:

„Ich hätte ja, dachte ich, keine Verfälschung meiner Eltern und meines Bruders in meinem Schreibtisch geduldet. Nur die tatsächlichen, die wahren Abbilder. Nur das absolut Authentische.“

Ebenso wenig, wie die Fotografie ein Medium der wahrhaftigen Wiedergabe des Dargestellten ist, ist es auch die Schrift nicht. Murau fasst den Plan der „Aufschreibung“ bereits im Bewusstsein eines möglichen Scheiterns einer wahrheitsgetreuen Wiedergabe:

„Ich will wenigstens den Versuch machen, Wolfsegg zu beschreiben, wie ich es sehe, denn jeder kann nur beschreiben, was er sieht, wie es ihm erscheint, nicht anders. Und wenn ich mir sagen müsste, ich sehe nur ein entsetzliches Wolfsegg mit entsetzlichen Menschen, ich dürfte mich nicht davon abhalten lassen, es zu dokumentieren.“

Und auch eine Befreiung ist durch die „Aufschreibung“ ebenso wenig zu erwarten wie durch die Fotografie. Zwar erscheinen die dargestellten Personen auf den Fotografien als ungefährlich, weil sie „höchstens zehn Zentimeter groß sind“. Weil sie aber nicht „widersprechen“ und sich gegen die an sie gerichteten Vorwürfe nicht wehren, lassen sie den Betrachter umso mehr verzweifeln:

„Wir sagen ihnen die allergrößten Ungeheuerlichkeiten ins Gesicht und sie widersprechen nicht einmal, wir gehen auf sie los und sie wehren sich nicht, wir können ihnen ins Gesicht sagen, was wir wollen, sie rühren sich nicht. Aber genau das bringt uns dann auch in Raserei und wir sind noch wütender. Wir verfluchen die auf den Fotografien, weil sie uns nicht antworten, weil sie uns nicht das geringste entgegnen, wo wir doch auf nichts so warten und angewiesen sind, als auf ihre Entgegnung. Wir schlagen uns sozusagen mit mikroskopisch verkleinerten Zwergen und werden wahnsinnig. Wir ohrfeigen mikroskopisch verkleinerte Zwerge und machen alles in uns verrückt dadurch. Wir lassen uns sogar dazu hinreißen, dass wir Köpfe, die nur einen einzigen Zentimeter Durchmesser haben, beschimpfen, und geben uns dadurch völlig der Lächerlichkeit preis.“

Nicht anders stellt sich dies bei der Schrift dar. Auch diese kann nach Ansicht des Erzählers Murau von den erfahrenen Erniedrigungen nicht befreien:

„Ich habe schon einmal gedacht, … ob es mir möglich sei, durch die Abfassung einer Schrift über die spöttischen Gesichter meiner Schwestern Amalia und Caecilia, mich von ihren spöttischen Gesichtern befreien zu können, aber dieser Gedanke war von mir naturgemäß aufgegeben worden, weil er sich doch bald als einer der absurdesten überhaupt erwiesen hatte.“

Die kopflose Mutter

Was jenseits der Frage bleibt, ob Fotografie oder Schrift, das, was der Fall ist, wahrheitsgetreu abbildet, ist allein das Abbild. Was Murau bleibt, das sind die in Zeitungen veröffentlichten, massenhaft verbreiteten Bilder der toten Mutter auf dem Rücksitz des völlig zerstörten Unfallwagens. Bilder, auf denen, in grotesker Übertreibung, „der kopflose Rumpf meiner Mutter abgebildet ist“ oder die den Kopf der Mutter zeigen, der nur „noch mit einem dünnen Fleischfetzen mit ihrem im Wagen sitzenden Rumpf verbunden ist“. Und die Schlagzeile, mit der der „ausführliche Bildbericht“ über die tote Mutter überschrieben ist: „Der vom Rumpf getrennte Kopf.“

Das Vorbild aber bleibt Murau buchstäblich verschlossen. Mehrfach versucht er im zweiten Teil des Romans, in dem die Vorbereitungen des Begräbnisses und dieses selbst geschildert werden, den bereits geschlossenen Sarg der Mutter zu öffnen. Dies gelingt ihm aber trotz mehrfacher Anläufe nicht.

Roland Barthes hatte in „Die helle Kammer“ die Photographie gegenüber anderen Darstellungssystemen dadurch ausgezeichnet, dass der Signifikant in der Photographie „allemal unsichtbar“, der Referent dagegen „immer da“ sei: „Was immer auch ein Photo dem Auge zeigt und wie immer es gestaltet sein mag“, führt Barthes aus, „es ist doch allemal unsichtbar: es ist nicht das Photo, das man sieht, … jedes Photo ist in gewisser Hinsicht die zweite Natur seines Referenten“. Thomas Bernhards Roman „Auslöschung. Ein Zerfall“ entwirft hierzu die Gegenposition. Dass der Signifkant für seinen Referenten einsteht, wird hier für die Fotografie – und vermittelt darüber auch für die Schrift – bestritten.

Alle Zitate aus Thomas Bernhard, Alte Meister (Suhrkamp Verlag, 1988), Der Wahrheit auf der Spur (Suhrkamp Verlag, 2012), Auslöschung. Ein Zerfall (Suhrkamp Verlag, 1986).