Die Kleine Geschichte der Photographie von Walter Benjamin aus dem Jahr 1931 ist ein melancholischer Blick zurück auf eine lange vergangene Blütezeit der Fotografie, eine Analyse ihres Verfalls und ein fragender Ausblick auf ihre mögliche Zukunft. Was als kleine Geschichte daherkommt, ist aber auch eine Theorie der Fotografie, die sich von einem Begriff von Kunst absetzt, der, so Benjamin, hinsichtlich der Fotografie in hundert Jahren nicht zum geringsten Ergebnis gekommen sei.

Versagen der antitechnisch eingestellten Kunstkritik

Die Ursache für dieses Versagen liegt laut Benjamin darin, dass die bisherige Fototheorie einen „antitechnischen Begriff von Kunst auf die Fotografie“ angewendet und versucht habe, die Fotografie „vor eben jenem Richterstuhl zu beglaubigen, den er umwarf.“ Leitgedanke von Benjamin ist demgegenüber, dass die Geschichte der Fotografie nur verstanden werden kann, wenn ihr technischer Charakter berücksichtigt wird. Gleichwohl bleibt aber auch bei Benjamin die Malerei der Bezugspunkt. Wenn die Fotografie auch nicht vor der Malerei beglaubigt werden kann, so beglaubigt er sie aber doch im Unterschied zur Malerei. Die Überlegungen Benjamins formulieren dabei zentrale Begriffe seiner Kunsttheorie.

Zentrale Begriffe einer neuen Kunsttheorie: Indexikalität und Aura

Da ist zunächst die Indexikalität der Fotografie. Während in der Malerei „nur als Zeugnis für die Kunst dessen dauern, der sie gemalt hat“, bezeugt die Fotografie über die Kunst des Fotografen hinaus auch den dargestellten Menschen. In ihr, so Benjamin, bleibe „etwas, was nicht zum Schweigen zu bringen ist, ungebärdig nach dem Namen derer verlangend, die da gelebt hat, die auch hier noch wirklich ist.“

Fotografien besitzen laut Benjamin damit etwas, was Bilder nicht mehr besitzen können: einen „magischen Wert“. Dieser magische Wert zeigt sich dabei in mehrfacher Hinsicht. Zum einen in der Absichtslosigkeit, mit der er in Erscheinung tritt. Das Magische stellt sich, so Benjamin, „aller Kunstfertigkeit des Photographen und aller Planmäßigkeit in der Haltung der Modelle zum Trotz“ ein. Benjamin, der in diesem Zusammenhang in Analogie zum „Triebhaft-Unbewussten“ der Psychoanalyse auch vom „Optisch-Unbewussten“ spricht, greift hier eine negative Bestimmung der Fotografie auf, die schon Henry Fox Talbot verwendet, wenn er das Zustandekommen von Bildern in den Bereich des rational nicht erklärbaren verlegt, und die noch bei Roland Barthes, Susan Sonntag oder Jean Baudrillard zu finden ist. Indem die Fotografie jenseits bewusster Wahrnehmung Wirklichkeit abbildet, wächst ihr laut Benjamin auch eine spezifische Natur zu: „Es ist ja eine andere Natur, welche zur Kamera als welche zum Auge spricht; anders vor allem so, daß an die Stelle eines vom Menschen mit Bewußtsein durchwirkten Raums ein unbewußt durchwirkter tritt.“

Der Absichtslosigkeit der Hervorbringung, durch die letztlich die Autorschaft des Bildes auf Seiten der Objekte verankert wird, entspricht auf Seiten des Betrachters die überwältigende Wirkung, die von Fotografien ausgeht. Bilder zwingen den Betrachter „unwiderstehlich“, in ihnen „das winzige Fünkchen Zufall, Hier und Jetzt, zu suchen“ (356). Diese Überwältigung ist umso rätselhafter ist, als sie dem Betrachter eine eigentümliche Zeitstruktur aufzwingt. Fotografien zwängen den Betrachter, „die unscheinbare Stelle zu finden, in welcher, im Sosein jener längstvergangenen Minute das Künftige noch heut und so beredt nistet, daß wir, rückblickend es entdecken können.“

Mit dem „Hier und Jetzt“ ist schließlich der dritte Aspekt des Magischen bezeichnet: das Vermögen der Fotografie, Vergangenes in das Hier und Jetzt zu bewahren, also ihr indexikalisches Vermögen.

Technisches Bedingtsein des magischen Wertes und der Aura

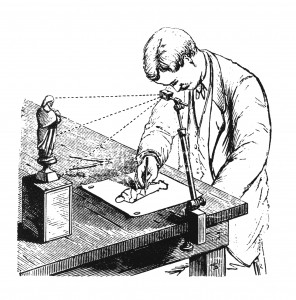

Der magische Wert und die Aura verdanken sich laut Benjamin dem technischen Charakter der Fotografie. Wie der Mensch von jener „anderen Natur“, vom „Optisch-Unbewußten“ erst durch die Kamera erfährt, so verdankt sich auch die Dauer der fotografischen Technik, genauer ihrem frühen Mangel. Die langen Belichtungszeiten, die in der Frühzeit der Fotografie erforderlich waren, sind es nämlich, die die Modelle veranlassen, „nicht aus dem Augenblick heraus, sondern in ihn hinein zu leben; während der langen Dauer dieser Aufnahmen wuchsen sie gleichsam in das Bild hinein.“

Verfall und Verlust der Aura

Benjamins Kleine Geschichte der Fotografie lässt sich im Satz vom „technischen Bedingtsein der auratischen Erscheinung“ zusammenfassen. Der Fortschritt der Technik und das Absichtsvolle der Fotografen sind es denn auch, die den Verfall der Fotografie einläuten. Ihr Verfall ist in dem Augenblick besiegelt, indem eine „fortgeschrittene Optik“ und „lichtstärkere Objekte“ das magische Kontinuum von hellstem Licht zu dunkelstem Schatten überwinden und die Fotografen versuchen, die dadurch verlorengegangene „Aura durch alle Künste der Retusche vorzutäuschen.“ Die auratische Erscheinung, die vormals den Fotografien eigentümlich war, weicht einer vorgetäuschten Aura, einem „Schöpferischen“, das Benjamin als „Überantwortung an die Mode“ versteht. Und wie sich die Absichtslosigkeit der Hervorbringung und jener andere Raum entsprachen, so entsprechen sich nun das Schöpferische und eine Gesellschaftsordnung, „deren einzelne Momente einander in toter Gegensätzlichkeit gegenüberstehen.“

Surrealismus und Konstruktion als Gegenpart eines falschen „Schöpferischen“

Benjamins Kleine Geschichte der Fotografie entwirft demgegenüber einen hoffnungsvollen Ausblick. Mit dem Surrealismus und der surrealistischen Fotografie erwachse nämlich dem „Schöpferischen“ ein Gegenpart. Als „Vorläufer“ des Surrealismus gilt Benjamin dabei Atget. Dieser habe in der Porträtfotografie jene „Befreiung des Objekts von der Aura“ eingeleitet, die der Surrealismus in der Konstruktion weiterführt. Fotografien sind mithin bei Benjamin nicht nur Beweisstücke im historischen Prozess. Sie besitzen auch eine Bedeutung für eine neue gesellschaftliche Ordnung. Mit Brecht fordert er: „Es ist also tatsächlich, ‚etwas aufzubauen‘, etwas ‚Künstliches‘, ‚Gestelltes‘.“

Literarisierung und Gewissheit über gesellschaftliche Zusammenhänge

In diesem Zusammenhang erhält dann auch die Beschriftung eine positiven Bedeutung. War die frühe Porträtfotografie dadurch gekennzeichnet, dass der Mensch „in den Blickraum der Photographie unbescholten oder besser gesagt unbeschriftet“ trat, so habe nun „die Beschriftung einzusetzen, welche die Photographie der Literarisierung aller Lebensverhältnisse einbegreift, und ohne die alle photographische Konstruktion im Ungefähren bleiben muß.“ Die Beschriftung ist notwendig, da sie die Gewissheit über gesellschaftliche Zusammenhänge herstellt und der Fotografie so erst ihre mittelbare gesellschaftsverändernde Kraft verleiht. In diesem Sinn greift Benjamin abschließend die Feststellung László Moholy-Nagys auf, dass nicht der Schrift-, sondern der Photographieunkundige der Analphabet der Zukunft sein wird, und formuliert die Frage: „Aber muß nicht weniger als ein Analphabet ein Photograph gelten, der seine eigenen Bilder nicht lesen kann? Wird die Beschriftung nicht zum wesentlichsten Bestandteil der Aufnahme werden?“

Walter Benjamin, Kleine Geschichte der Photographie

In: Aura und Reflexion. Schriften zur Kunsttheorie und Ästhetik