Reykjavik

Reykjavik empfängt uns mit sonnigem Wetter und der Pride Parade, die den Abschluss der auch dieses Jahr im August stattfindenden Reykjavik-Pride bildet. Die Parade startet am frühen Nachmittag an der Hallgrimskirkja-Kirche, von wo es kreuz und quer durch die Stadt geht. Reykjavik ist mit knapp 140000 Einwohnern die bei weitem größte Stadt Islands und man hat den Eindruck, die Hälfte der Stadt steht am Straßenrand und schaut zu und die andere Hälfte läuft im Umzug mit. Die Parade ist bunt, fröhlich und hin und wieder auch ziemlich schrill. Alle haben Spaß und noch lange nach Ende der Parade sieht man versprengte Dragqueens durch die Stadt spazieren.

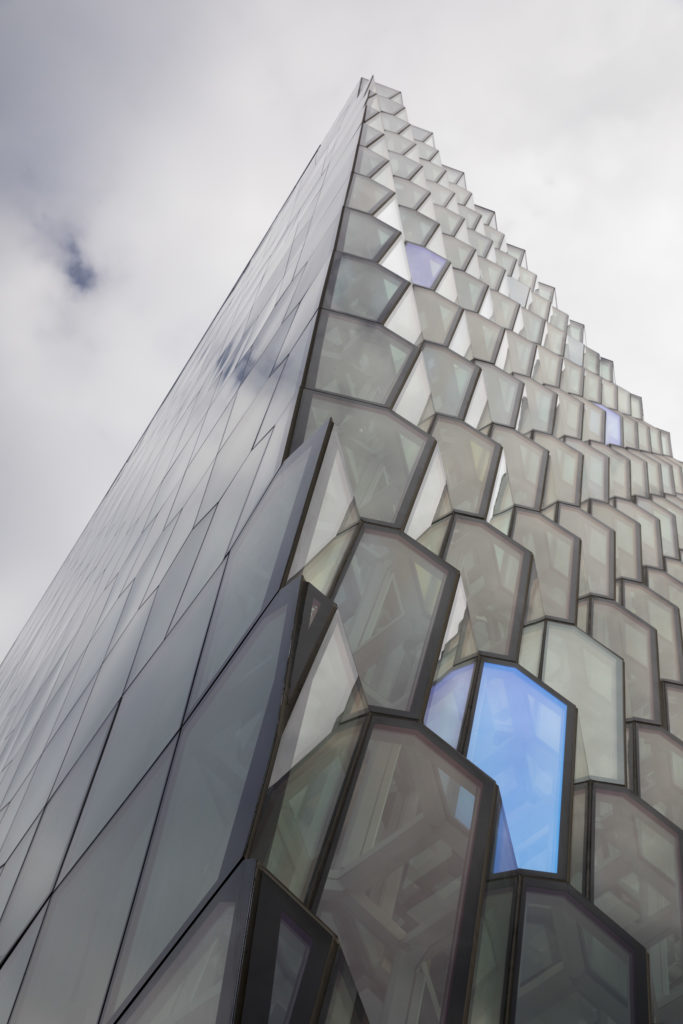

Nach der Parade zieht es uns ans Meer. Von der Strandpromenade Reykjaviks hat man einen schönen Blick Richtung Nordosten auf die vorgelagerten Inseln Engey und Viðey. Der Hafenbereich wird beherrscht durch die Harpa, das Opern- und Konzerthaus Reykjaviks, das aus zwei leicht versetzten quaderförmigen Teilen mit schrägen Kanten besteht. Mit seiner wabenartigen Glasfassade, die je nach Wetter auf die wechselnden Tageslichtfarben reagiert und in der sich Stadt, Meer und Himmel spiegeln, öffnet sich das Kulturzentrum Reyjkjaviks hell und einladend zum Meer hin.

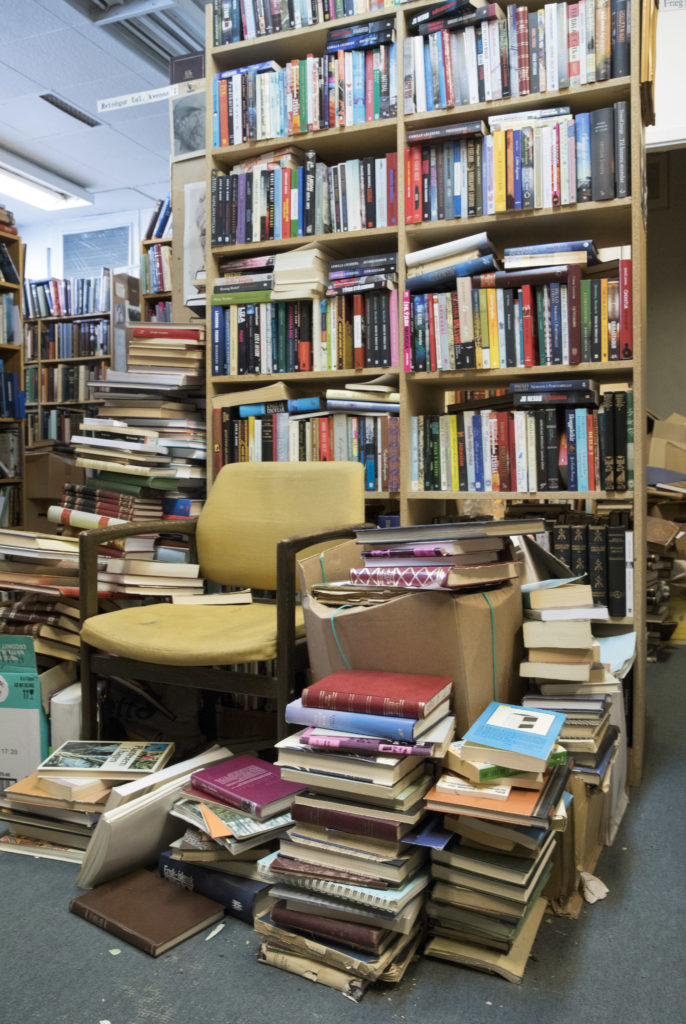

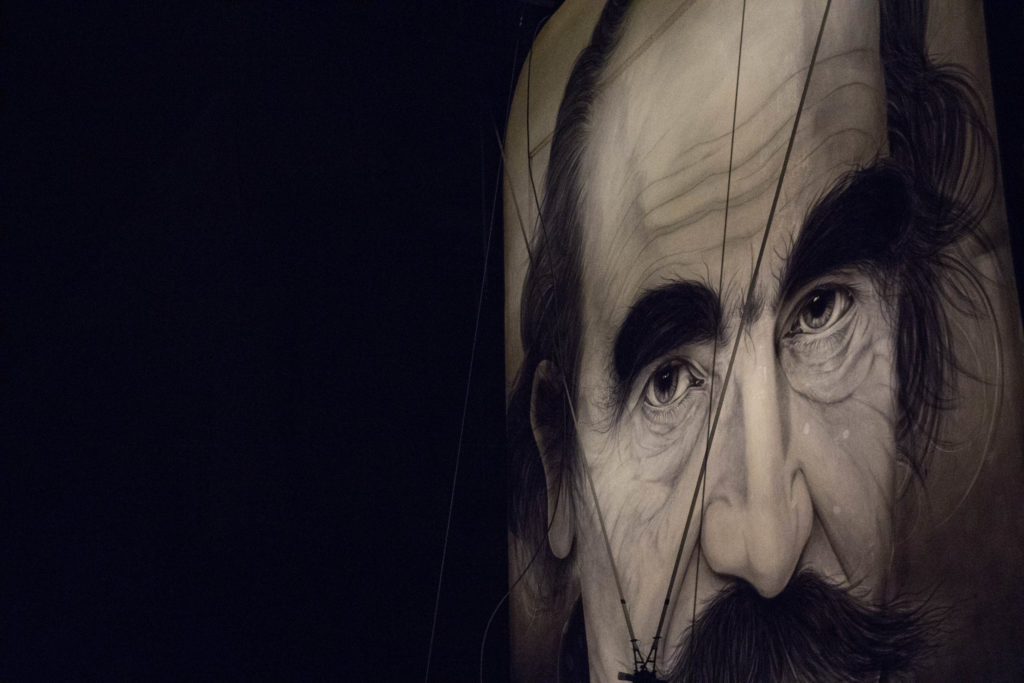

Island hat eine ausgeprägte Lesekultur und mehr Autoren, mehr veröffentlichte Bücher und mehr gelesene Bücher pro Kopf als jedes andere Land der Welt. Angeblich veröffentlicht jeder zehnte Isländer ein Buch, weswegen man in Island eigentlich auf Schritt und Tritt Schriftstellern begegnen müsste.

Eine Buchhandlung in Reykjavik zu finden, ist nicht schwer. Es gibt die Hús máls og menningar, in der man tagsüber einen Kaffee trinken und abends bei einem Bier Livemusik hören kann, oder die kleine Buchhandlung The Old Bookstore in Reykjavik, die im Stadtzentrum an einem kleinen Platz mit Bars liegt. Unbedingt reinschauen sollte man aber in die Buchhandlung Bókin Books in der Klapparstigur 25. Betritt man diese, muss man unweigerlich an die Bibliothek in Borges Erzählung „Die Bibliothek von Babel“ denken, die in der Erzählung als labyrinthisch verzweigter Ort der Irrungen und Wirrungen beschrieben wird. Wie der Besucher in der Erzählung von Borges irrt man in dieser ganz besonderen Buchhandlung herum, in der man buchstäblich Bücher über Bücher findet und in der es herrlich nach Papier riecht. Und wie in Borges Erzählung bleiben einem die meisten der Bücher unverständlich: hier schlichtweg, weil sie auf Isländisch geschrieben sind. Den einen oder anderen englisch- oder deutschsprachigen Titel findet man dann aber doch und so erstehen wir einen englischsprachigen Roman von Doris Lessing.

Natur und Landschaft

Zwei Tage sind wir in Reykjavik. Dann geht es los mit unserer Fahrt auf der Ringstraße um die Insel. Schon an der Südküste Islands, der auch für Tagestouristen aus Reykjavik noch gut erreichbar ist, reihen sich die Sehenswürdigkeiten.

Zuweilen hat man den Eindruck, man fährt durch einen großen Naturpark mit grandiosen Wasserfällen, Küsten und Ausblicken auf die Gletscher im Hochland Islands. In weiten Teilen und vor allem in küstennahen Bereichen fährt man aber durch eine menschengemachte Landschaft, in der Landwirtschaft und Schafzucht betrieben werden. Als Ende des 9. Jahrhunderts die ersten Siedler auf Island angelangten, war Island zu 65% von Vegetation und dichten Wäldern bedeckt. Die Moorbirken, Ebereschen, Espen und Weiden fielen aber schnell der Gewinnung von landwirtschaftlichen Flächen, der Schafzucht und der Erzeugung von Holzkohle zum Opfer. Bereits um 1300 war isländisches Holz so knapp, dass die katholische Kirche begann sich Holzreste anzueignen und man begann, beim Bau von Gebäuden auch Treibholz zu verwenden.

Die staatlichen Bemühungen hinsichtlich Wiederaufforstungsmaßnahmen, die seit Mitte des 20. Jahrhunderts unternommen wurden, waren immer wieder von Rückschlägen geprägt, da die gesellschaftlich und finanzielle Unterstützung schwankte. In der Folge der Finanzkrise 2008 wurden sogar erstmalig wieder Wälder zu ökonomischen Zwecken ausgedünnt.

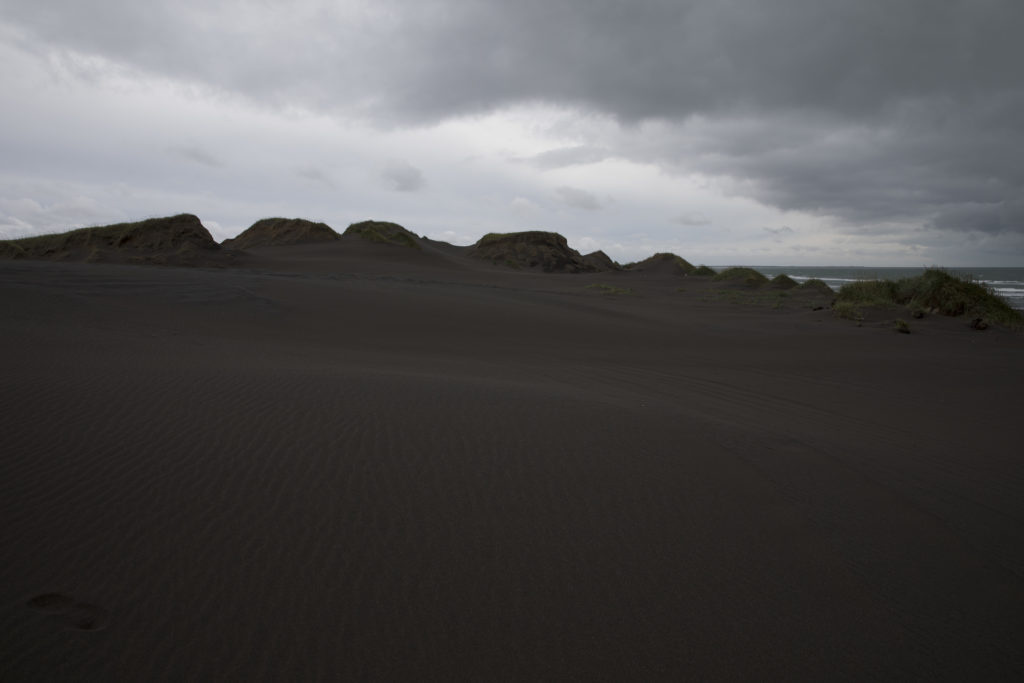

Die weite und schroffe Landschaft, durch die man fährt oder wandert und die bei Sonne und Wolken in allen nur denkbaren Grün-, Gelb- und Rottönen leuchtet, ist aber beeindruckend. Und immer wieder findet man auch Orte, an denen man weitestgehend alleine die grandiose Natur Islands in Ruhe und Stille genießen kann. Zuweilen hilft es auch, sich einfach möglichst früh auf den Weg zu machen.

Auswanderung in Island

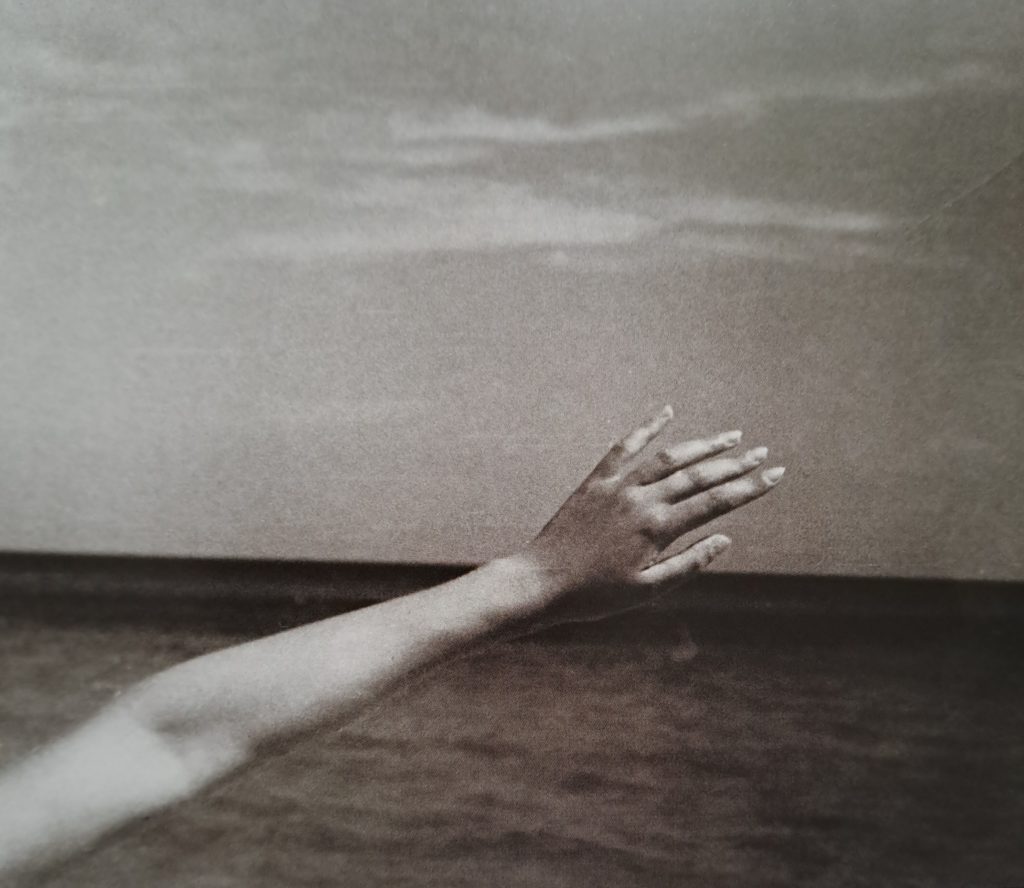

In Island gibt es zahlreiche Orte und Sehenswürdigkeiten, die an die frühe Besiedlung Islands erinnern. Wer hingegen etwas über die Emigration erfahren will, sollte das Museum Vesturfarasetrið in Hofsós am Skagafjörður besuchen. Schon der Weg dahin lohnt sich, da man kurz vor Hofsós nur wenige Meter abseits der Straße die Grafarkirkja besuchen kann: die älteste Torfkirche Islands und zudem die einzige, die mit einem Torfwall umgeben ist. In ihrer Wetterfahne sind über die vielen Jahre, in der die Kirche in der herrlichen Umgebung mit Blick auf die für Island typischen abgeflachten Berge steht, die letzten beiden Zahlen der Jahresangabe herausgebrochen. Kurz vor Hofsós gibt es zudem einen sehr schönen Küstenabschnitt mit Basaltsäulen.

Im Museum Vesturfarasetrið erfährt man viel über die Auswanderung zwischen 1870 und 1914, als über 16 000 Isländer ihre Heimat wegen der dramatischen klimatischen, sozialen und wirtschaftlichen Situation vor allem in Richtung Amerika, aber auch nach Südamerika verließen. Im Jahr 1875 bedeckte ein Ausbruch des Vulkans Askja Teile des Nordens und Ostens mit giftiger Asche und Bimsstein, was die ohnehin schon verzweifelte Lage vieler Bauern noch verschlimmerte. In ganz Island kam es in der Folge zu harten Wintern, kalten Sommern, heftigen Winden und schweren Schnee- und Sandstürmen, die zu Bodenerosion, Missernten und dem Verlust von Viehbeständen führten.

Ausrangierte Fahrzeuge

In Deutschland landen ausrangierte Fahrzeuge auf Schrottplätzen oder in der Schrottpresse. In Island stehen sie in der Landschaft, auf der Wiese oder am Straßenrand. Entlang von kleineren Straßen stößt man immer wieder auf mehr oder weniger große Autofriedhöfe, auf denen Fahrzeuge teilweise schon seit Jahrzehnten vor sich hin rosten. Mal findet man sie in wilden Deponien, mal liebevoll platziert in einer Ecke des heimischen Gartens, das Gras um das Auto herum akkurat geschnitten, mal im Vorgarten zur Schau gestellt wie in einem Autosalon: Schaut, was ich mal gefahren habe!

Hinweistafeln

In Island sind viele Hinweistafeln, die an Parkplätzen nahe bei Sehenswürdigkeiten stehen, über und über mit Stickern beklebt. Zuweilen so, dass man die auf ihnen stehenden Informationen gar nicht mehr lesen kann. Was mag wohl auf der Hinweistafel auf dem Parkplatz beim Wasserfall Seljalandsfoss stehen, von dem aus man den Wasserfall und die Unmengen an Touristen bereits sieht: dass man am besten ein Regencape trägt, wenn man hinter dem Wasserfall hindurchgeht, dass man nicht drängeln soll oder dass es eine Stelle vor dem Wasserfall gibt, an der jeder, aber auch wirklich jeder ein Selfie von sich macht? Was die Sticker auf jeden Fall bekunden: dass die, die hier waren, irgendwie und im übertragenen Sinn dauerhaft hier bleiben und diesen Ort okkupiert haben. Gerne, vielleicht aber auch nicht gerne möchte man wissen, was die Isländer sich denken, wenn sie vor solchen Hinweistafeln stehen.

Druckausgleichanlagen

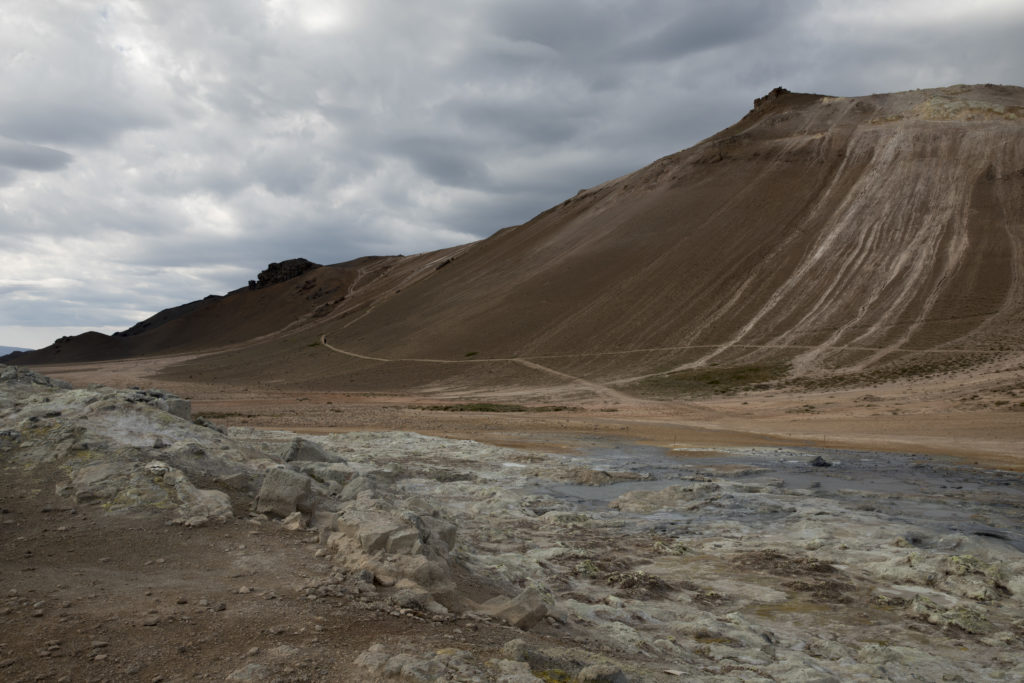

Vom östlichen Stadtrand von Hverargerði führt ein Wanderweg zum Tal Reykjadalur, das im Vulkangebiet Hengill und damit in einem der aktivsten geothermischen Regionen Islands liegt. Im Reykjadalur gibt es nicht nur viele heiße Quellen und Fumarolen, durch das Tal fließt auch der Fluss Reykjadals, der durch die geothermischen Quellen an vielen Stellen auf bis zu 39 Grad erwärmt wird und in dem man baden kann. Wegen der ausgeprägten Geothermie wird das Tal auch für die Stromproduktion genutzt und beherbergt mehrere geothermale Kraftwerke, die einen erheblichen Teil des Strombedarfs Islands decken.

Im leicht hügeligen Gelände steigen an mehreren Stellen dichte, weiße Rauchwolken auf. Tatsächlich treten sie in diesem unteren, ersten Teil der Wegstrecke zum Reykjadals aber nicht direkt aus der Erde aus, sondern werden durch Druckausgleichanlagen ausgeschieden.

Touristen und Isländer